|

作者简介:卡尔·阿尔伯特(Karl Albert)(1921—2008),德国哲学家,先后于科隆大学、波恩大学学习哲学与古典语文学,1950年于波恩大学取得博士学位,曾任教于波鸿大学、伍珀塔尔大学。 译者简介:高语含/忘川散人/六经无字斋,本公众号小编一只。 (本文译自氏著第十一章,Karl Albert: Mystik und Philosophie, Verlag Hans Richarz, Sankt Augustin, 1986, S. 152-172,标题为译者所加)

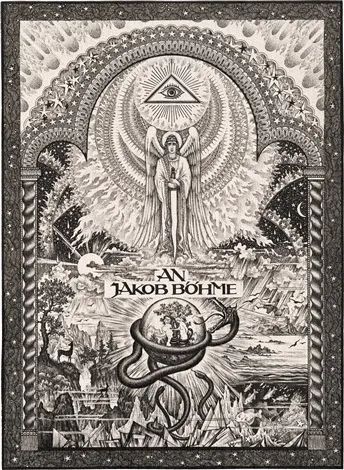

究竟是否可以将雅各·波墨(1575—1624)这位鞋匠兼神智学作家计入哲学家之列,这无疑是一个问题。波墨匠心独运的德文是如此不同于其他哲学思想家们的语言,而他的思想世界也带有如此一边倒的宗教性色彩,以至于人们可能会满腹狐疑:同时代人便已给予他的某种“条顿哲人”(philosophus teutonicus)的称谓是否果真与他相称。然而,甚至连黑格尔都曾将波墨视作“第一个德国哲学家”,并断言,他的哲思之内容乃是“真正德国气派的”[1](WW 19 300)。

然而,纵然将波墨称作哲学家乃是有失公允的,他对于西方哲学却施加了某种如此强有力的影响,以至于我们(且正是在我们的语境中)无法将其越过。在德国,波墨已然受到了莱布尼茨的高度评价。他曾施影响于厄廷格(Oetinger),由此而影响到巴德尔、谢林与黑格尔。在英格兰这片甚至连国王查理一世都曾致力于研究波墨的土地上,他不惟影响到密契主义神学家约翰·波达奇(John Pordage)与女性密契主义者简·莱德(Jean Leade),亦且对隶属于剑桥柏拉图学派的亨利·摩尔(Henry More)有着陶染之功。在法国,波墨的著作于改革派神学家皮埃尔·普瓦雷(Pierre Poiret)的思想中扮演了某种重要的角色,但首先是在圣马丁的路易—克劳德(Louis-Claude de Saint-Martin)这位“无名哲人”(philosophe inconnu)那里,而后者不仅对诸多法国思想家,而且对浪漫派哲学家而言同样具有重大意义——尤其是对弗兰茨·冯·巴德尔。在俄国,尚有索洛乔夫(Solowjow)与别尔嘉耶夫(Berdjajew)处于波墨密契主义的影响之下[2],此外还包括亚历山大一世。最后,在荷兰曾经存在着一个由波墨的追随者所组成的巨大团体,它虽然未曾给出过什么引人瞩目的个别人物,但却曾有能力于1682年出版波墨作品的第一版全集。

在本章中,我们仅以波墨之于德国观念论哲学的意义为视角来处理他的思想[3]。与此同时,无可否认的是,于波墨之外,康德与新柏拉图主义也一并对观念论哲学造成了决定性的影响,在我看来,与柏拉图主义及新柏拉图主义的关联甚而根本是本质性地归属于观念论哲学,尤其是谢林与黑格尔的哲学[4]。然而现在,对新柏拉图主义影响的肯认不必然造成对波墨之影响的怀疑。人们实在没有理由,鉴于比方说谢林而去谈论某种“波墨传奇”(Böhme-Legende)。 I 雅各·波墨,这位“条顿哲人”,与其说是哲学家,毋宁说是密契主义者:他乃是经由其密契体验而成为思想家的。西里西亚的密契主义者亚伯拉罕·冯·弗兰肯贝格(Abraham von Frankenberg)于他的波墨生平录中报道了青年波墨的某种密契经验。根据他的记载,这位年轻人“为神性之光所笼罩,一连七日内驻足于至高的神性遐思与悦乐之间”(《生平》,De vita c.7, 波墨:《著作全集》,X 8)。

其后,波墨在二十五岁的年纪上拥有了第二次密契主义类型的经验。弗兰肯贝格关于他写道:“在他作为一位忠实的劳动者,面颊淌汗地以自己的双手来养活自己的期间与之后,于十七世纪的开端处,也就是1600年,于其度过的第二十五个年头中,他再一次为神性的辉光所攫住,凭藉他缀满星辰的魂灵,经由对一个锡制容器——作为和蔼可亲的外观——的匆忙一瞥,而被带入隐秘之自然最内在的根据或核心之内。当他持疑不定,为了将这种似是而非的幻象从心中斥逐出去,而前往尼斯河入口前的格尔利茨城——他的寓所便在桥边——投入于大自然的蓊郁中时,却愈发长久、频繁与清晰地感受到这种先前曾感受到的光景;他藉助于这些临摹下来的标记,仿佛能够洞见最内在的心灵与最内在的自然…他由此而为巨大的喜乐所灌注,默然缄口,颂赞天主,担起了家务与育儿之责,并与每一个人平和而友爱地往来周还,由这种他感受到的辉光及与天主和自然同在的内在转变,甚少或从未想过什么与某人相违的东西”(《生平》,c. 10, SW X 10以下)。

十年后,某种如此这般的强烈经验再度于不经意间降临在他身上,以至于他最终下定决心,动笔写下自己所经验到的东西。他后来于自己的“长书信”之一中亲笔摹绘了自己的经验:“在我这种全然认真的追寻与渴念中…门户向我开启了:我在一刻钟内所见与所意识到的东西如此之多,就算在高等学校中苦读多年也比不上;对此我极度惊愕,不明白它是何以发生在我身上的,同时将我的心灵转向对天主的颂赞。——因为我看见并认识了一切本质之本质、根据与无根(Ungrund);此外还有圣三一的诞生,这个世界并一切受造物经由神性智慧的起源与原初状态。我在我自身中认识并看到所有这三个世界:其一是神性的、天使的或乐园的世界,随后,其二是冥漠(finster)的世界,它乃是自然于火那里的原初状态;其三则是这个外在的可见世界——作为受造物与残次品,或是显而易见地作为某种由那两个内在的精神世界中生出的东西。我在恶与善中看见并认识到整个本质,一个如何同另一个处于原初状态之中”(前引书)。这便是波墨之经验的内容:万物的根据,因而便是天主,内在于三位一体的诸过程,世界的陶铸。随后他区分了三重的世界:一个神性世界,一个与此相对而立的冥漠(内在)之世界与一个由此二世界中生出的第三世界——受造物的可见世界。最终,波墨的经验也包含了对善与恶之本质的认识。然而,此一包罗万有的经验本质上是不可言说的。在《曙光》(Morgenröte)中,关于朝向密契经验之“门户的开启”存在如是的说法:“在经过重重猛烈的风暴后,我的心灵旋即冲破地狱的门户,一路抵达神至为内在的诞生中,于彼处为爱所围绕,仿佛一位新郎将他挚爱的新妇拥在怀中。然而,对于在精神中发生了何种欢欣鼓舞的喜悦,我却无法将其付诸纸笔或是形诸口舌。同样地,除此之外的任何东西都无法同它相提并论:生命于死亡中间诞生的场所,以及死者的复活”(《曙光》,Aurora 19, 页11以下)。

此一经验——它导向“神至为内在的诞生”中,这位密契主义者的精神于其中就如同新妇之于新郎那样被接受——于自身之内诚然是拟议即乖、超言绝象的,可尽管如此,它却催迫着经验者将其表达出来,将其形诸言语。波墨在他的一封长书信中,也对自己何以要将所体验到的东西写下来这件事有所传达:“我必须立即开始劳作于这一极大的隐秘中,仿佛一个去上学的孩童。我于内部、于一个巨大的渊薮中看到了它,因为我的目光穿过,就好似洞穿了一片万有都内在于其中的混沌(Chaos);然而于我而言,将其解开乃是不可能的”。因此,所体验之物首先是作为一个尚未展开的整体而给予波墨的。于他之内,一切都在某种统一性经验中被给予,而这一经验却具有认识的品性,因为波墨对此说道:“我于内部看到了它”。现如今广为流传的论题——我们离了语词和概念便什么也认识不了——在此似乎遭到了反驳。显然存在着无言的认识,它正是对整体的认识。一开始的那种以语词领会所体验之物的不可能性逐渐削弱了。波墨区分了两个阶段:在第一阶段中产生出诸般偶然的最初征兆,而第二阶段则具有一种遽然突破的品性:“它不时地于我之中开显,就像在一株植物中:即便我十二年来与之周还,而它于我的内部受孕,一种强烈的冲动处于我之中,在我能够将其带去外面之前;直到它后来如一阵急雨般浇到我头上:它击中什么,它便击中什么”。职是之故,此一为波墨所谈及的,要将为他所经验之物表达出来、“带去外面”的“强烈的冲动”,暂时未得满足。然而,随后便发生了一场书写能力的骤然爆发,使得他能够将这阵急雨的猛烈形诸纸笔。尽管如此,却仍旧存在着如此的意识:密契经验绝无法为写下的东西所穷尽地表达出来。“因而这也发生在我身上:我能把捉住什么,能将什么带去外面,我便写下什么”(《全集》卷七,页400)。

根据波墨的阐述,他的著作便仅仅是由他对其内在经验的观察中生长而出的。波墨将为他的诸般密契体验提供着见证的写作事业,理解为对某种神性口谕的记录。《曙光》对此宣称:“我的书写与著作不是从其他导师那里拿来的。即便我将神圣之天主的许多实例与见证引入其中,但于我而言,所有这些都是天主在我的意识中写下的;我笃定无疑地相信、认识并看到这一点,不是在肉体中,而是在精神中,在归属于天主的冲动与朝圣中”(《曙光》3,48页以下)。波墨曾一再强调,他的著作要溯源到神性的灵感之上,而他自己并非什么饱学宿儒。即便是在他提到,自己曾涉猎过“许多高明导师的著作”时,他也补充道,自己从这种阅读中什么也未能赢得(《曙光》10)。

波墨在《曙光》中对自己于哲学的理解作了下述的说明:“经由哲学而为人们所处理的乃是神性之力量,天主是什么,以及万物从何而有其本原,天与地如何受造——还有天使、人类与魔鬼,天国与地狱,并一切身为受造物的万有,以及自然中的两种元素——由正当的理由而在精神的认识中,在归属于天主的冲动与朝圣中”(《曙光》,前言84)。因此,波墨在“哲学”的概念下所理解的首先是某种基础神学,它也包括一种关于创造的学说。此一天主学说有时给人以泛神论的印象。我们可以在《曙光》中觅见下述的典型段落:“你由天主而创造,复又于其中过活,祂由自身当中持续给予你力量、福佑与饵膳;你的所有科学也处于这位天主之内,而当你死去之时,你便收葬于这位天主之中…看罢,这便是那位独一的正神,而你也生活并存在于其中,这位天主主宰着你,你也是由同一位天主而拥有自己的诸感官,乃是由祂而生又在祂之中的造物;如若非此,你即是无。——现在你会说,我所写下的东西是异教的。你要听到、看到、觉察到这差异,所有这一切是怎样的,因为我的书写并非异教,而是哲学的;我也并非异教徒,而是拥有那位独一之大神的渊薮与真知,祂便是万有”(《曙光》23)。因此于波墨而言,具有哲学性的乃是这样一种运思方式,它将受造之存在者的复多性回溯到这一位天主上面去,并让此位受造物的天主(根据宗17:28)[5]位于极为切近之处。当波墨将天主阐述为“一”时,这听起来也具有十足的哲学性。他在著作《大玄秘》(Mysterium magnum)(6,9以下)中写道:“一切本质之本质不过是由一位独一者而生的产物,它是无限的。独一者是天主,无限者是时间、永恒与某种‘一’的启示,因为每一物都可能被由‘一’而带入多,又重新由多而带入‘一’”。

或者是在著作《论神选》(Von der Gnadenwahl)(1,3)中:“人们不可以说,天主是这一个或那一个,恶的或是善的,说祂于自身中具有差异;因为祂于自身中是无本性的(naturlos),无有情识(affektlos),无有造物(kreaturlos)。祂不具有对某物的倾向,因为它在祂面前什么都不是,没有可以为祂所倾向的东西,非善亦非恶。祂于其自身之内乃是无根,作为某种无意于自然与造物的永恒之无…它乃是无与万有,乃是世界与整个创造位于其中的独一之意志。于祂之内,一切都同样地无始无终,具有相同的重量、尺度与终向。祂非光非暗,非爱非怒,而是永恒的‘一’。因此梅瑟说道:‘上主我们的天主,是唯一的天主’”(申6:4)。

不过,谁要将天主理解为“一”,谁便必得于统一性中一并看到复多性。《神智学问题》(Theosophische Fragen)(3,2, WW 6, 页597)尤为清晰地对此节进行了表述:“读者当知,万物皆存在于‘是’与‘否’中,它们是属神的、属魔鬼的、属尘世的,或是旁的能被称谓的东西。‘一’,作为‘是’,乃是粹然的力量与生命,乃是天主的真理或天主自身。若是离开‘否’,祂于自身之内便是不被认识的,便无有悦乐、显著性或感受性。‘否’乃是‘是’或真理的对立面,真理由此而显明并成为某物,其中存在着某种对立”。

自黑格尔以降,此一对立的思想一再为人所拾起。黑格尔对波墨的哲学思想进行了如下的描述:“他的根本思想,是努力使一切事物保持在一个绝对的统一体中,这就是绝对的神圣的统一,一切对立在神中的联合”(WW 19,页304)[6]。马克思主义者恩斯特·布洛赫于1961年由苏联占领区来到了图宾根,并驻足于那里,他将波墨理解为辩证法家:“波墨对于他的基本问题:‘光与暗如何存在于这邪恶的世间?’之回答乃是伟大的哲学沉思,它带有许多含混的密契主义成分,但也同样带有自赫拉克利特以来便存在的辩证法那洞幽烛微的形式”[7]。以及:“抛开库萨的尼古拉不论,这里存在着自赫拉克利特以来的第一种客观的辩证法”[8]。

黑格尔与布洛赫相仿,同众多波墨研究者一道,首先对波墨哲学的所谓“客观”面感到兴味盎然。无疑,这是哲学史与哲学—系统学观察的最重要之主题。而在我们追问密契主义与哲学之关系的语境中,所讲授的内容亦即“客观面”,却并没有哲思的“主观面”来得重要:这一学说何由而产生,又奠基于何处。对此,在波墨那里的情形如何呢?我们认识为波墨之密契经验的那种东西,与波墨随后于其著作中加以展开的东西之间,是否存在着某种关联呢?

对于波墨那混乱、纠杂而犷野的学说,我不能也不愿去在细节方面加以深入。人们原则上可以说,它在核心中以神学的三位一体学说为基础:在天主与世界内区分出了三重原则,而它们毕竟与天主的三重位格相符[9]。我首先由《论神性本质的三重原则》(Von den drei Prinzipien des göttlichen Wesens)这部著作中摘引出些许句子,只要密契主义思想在那里出现了的话。有一次书中提到:“你要于何处寻觅天主呢?于群星之上的深渊中吗?你将不会于彼处找见祂!在你心中,在你生命之诞生的中心找寻祂罢:你会于彼处找见祂,亦如父亲亚当与母亲厄娃所曾做的那般”。我们由哲学密契主义更早期的文本中便已然识得这样的说法:这关涉到向内在的回转。然而,波墨随即将他的学说与对《圣经》的暗指联结起来。不过,他非常自由地与《圣经》相周旋,因为经文中虽然提及了作为人类之始祖父母的亚当与厄娃,但却从未说起过,他们于自己心灵的内里觅见了天主。但这并没有令这位“条顿哲人”费什么心。他毫不迟疑地继续论道:“因为经文这样写道:你们必须重新被生出来,经由水与圣神,否则你们便会看不见天主的国。若3:5”。所涉及的段落来自若望所报道的发生在耶稣与尼苛德摩之间的对话,耶稣于彼处说道:“倘若某人不从水与圣神中重新诞出,他便无法进入天主的国”[10]。波墨现在将福音书中提到的重生与一种内在的事件关涉起来:“这诞生必须在你之内发生;天主之心或子嗣必须在你生命的诞出中现起:这样一来,耶稣基督便是你诚笃的牧人,你在祂中,祂也在你中,而一切祂与祂的父所拥有的,便都是你的,没有人会将你从祂的手中夺走;毋宁说,正如子(这乃是父的心)是独一的,你在父与子中的崭新之人便也是独一的。一股力量,一束光,一个生命,一座永恒的天堂,一场永恒的神诞,一位圣父、圣子、圣神与你——祂的孩童”。这与埃克哈特那关于灵魂内之神诞的学说若合符契。在埃克哈特那里,灵魂中的神诞同样与三位一体学说相连,也就是说,与关于圣子——作为由父而生的天主之第二位格——之诞生的学说相连。在波墨那里,此一学说显现于某种有些不同的形式内,谢林曾对此评述道:“正如诸民族的神话与神谱走在科学的前面,雅各·波墨凭藉神诞——如他向我们对其所作的描述那般,而走在了更晚近之哲学的一切科学体系前面”(WW III 123)。 II 当我们现在由雅各·波墨的密契主义而过渡到德国观念论哲学时,首先有两点需要强调:其一,对观念论哲学之形成的基础性启发是以康德的批判性著作为起始的,同时也是以在对康德开端的推进中首先出现在费希特那里的“理智直观”学说为起始的;其二,这位“条顿哲人”的密契主义思想并未直接被观念论思想家们加以考虑,而是惟有取道斯瓦比亚的虔敬主义,尤其是厄廷格,才迂回地抵达了谢林、黑格尔与巴德尔那里。根据本茨的说法,这甚至“具有重大的意义:这两位在浪漫派与德国观念论哲学的年代重新发现了雅各·波墨的伟大人物,亦即弗兰茨·冯·巴德尔与谢林,都是在厄廷格的解释中看见了这位格尔利茨的神智学家;于二人而言,对波墨的精神性吸收都是经由厄廷格这一中介而完成的”[11]。

弗里德里希·克里斯多夫·厄廷格(Friedrich Christoph Oetinger)(1702—1782)乃是斯瓦比亚虔敬主义者中最重要、影响最著的思想家。他以某种“philosophia sacra”,某种“神圣哲学”为目标,于波墨那里觅得了这种哲学,并将其与“philosophia profana”——“尘世哲学”相对立。厄廷格的“神圣哲学”与密契主义之间何等邻近,可以经由一些段落而得到证明,厄廷格于其中谈到了“中心观照”(Zentralschau)或“中心认识”(Zentralerkenntnis)。它乃是一种如此这般的认识,“藉此,人们并非一个接着一个的进行认识,就如鲁钝的理性经由推论所做的那般;毋宁说,人们于彼处按照天使世界的方式去进行认识,就如人们为上帝所认识那般”[12]。它“并不如理性推论那般,人们要一个接一个地去认识,而是一次性地认识整体,于瞬刻间无限地认识许多事物,就像人们在永恒中认识它们,或者如保罗所言,就像我们为上帝所认识那样”[13]。这些句子令我们想起埃克哈特的下述思想:人们以之看见天主的眼目,与天主由以看见人类的眼目,乃是同一个。这一思想也影响到了巴德尔,随后则是黑格尔。还有:“此一保罗所思及的中心认识,乃是《新约》的终极目标;它便是密契合一”[14]。于那些经验过“中心观照”的密契主义者当中,厄廷格主要提及了陶勒(Tauler)、吕斯布鲁克(Ruysbroek)与波墨[15]。

然而,波墨的密契主义不仅仅是经由厄廷格而引介到德国观念论与浪漫派哲学家那里的。惯于自称“无名哲人”的法国作家与神学家圣马丁的路易—克劳德(1743—1803)成为了一位热情的波墨之追随者,他首先是为巴德尔所赏识——但其余的浪漫派学人也对他品评甚高,包括弗里德里希·施莱格尔在内。圣马丁的一些著作也已早早被译为德文。诗人马提亚斯·克劳迪乌斯(Matthias Claudius)于1782年翻译了这位法国思想家的处女作——《论诸谬误与论真理》(Des Erreurs et de la vérité)。1783与1785年出版了1782年的《自然的图画》(Tableau naturel)一书的译本。新教神学家克洛伊克(J. F. Kleuker)于1784年在他的著作《一个无名哲人社交圈子的魔法或隐秘体系》(Magikon oder das geheime System einer Gesellschaft unbekannter Philosophen)中给出了对圣马丁学说的一份系统阐述[16]。

现在我们要谈到谢林,他曾经研习过厄廷格与圣马丁,并经由二人而留意到了波墨——同时也是在巴德尔的影响之下(我们后面仍会谈起他)。关于这些不同影响的诸细节,本茨已经有所整理[17]。我们在此仅考虑谢林哲学的两个概念:在早期著作中于1795年接续于费希特而发展出的“理智直观”学说,以及晚期哲学中的“出神”(Ekstase)学说。

对于“理智直观”的概念,谢林首先在《论自我作为哲学的原则,或论人类知识中的无条件者》(Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen)与《关于独断论和批判主义的哲学书信》(Philosophische Briefen über Dogmatismus und Kritizismus)两部著作中有所处理。这些早期出版物的思想似乎与费希特那种理智直观之作为“自我”之自我领会的学说全然一致。然而于谢林那里,在对理智直观进行描述的过程中,出现了归属于密契经验之领域的思想。理智直观的对象乃是永恒者、绝对者与神。《对哲学体系的进一步阐述》(Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie)(1802)中如是说道:“因而存在着某种对绝对者的直接认识…我们将此一认识称作:理智直观”(WW IV,页368)。此种对绝对者的直接认识绝不仅是个别天资特秀、拥有特权之人的事务,因为“每个理智的灵魂都有能力…获致对神的理智直观”(WW V 561)。然而,神或绝对者首先被经验为存在,而这一存在被经验为永恒者与不可变者。“也即是说,某种隐秘而神妙的能力寓于我们所有人之内:将我们由时间的变易中拉回到我们最内在的、卸下了一切由外部附着于我们之上的东西而一丝不挂的自我中,并于彼处在不可变性的形式之下,于我们之内直观永恒者…此种直观首先使我们相信,在真正的意义上有某物存在,而一切其余的东西都不过是显现罢了——我们将那个语词转用于其上”(WW I 318)。然而,与此同时所目击的存在被经验为某种超时间的东西。“在此一直观的瞬刻间,时间与时段于我们而言消隐无踪:并非我们在时间中,而是时间——或者毋宁说不是时间,而是纯净而绝对的永恒在我们之中”(WW I 319)。藉此所抵达的“对绝对者之直接认识”于谢林而言,乃是“第一种思辨认识,所有哲学之可能性的本原与根据”(WW IV 368)。

除却超时间性的要素之外,还另有两重与密契主义相毗邻的“理智直观”之要素得到突显。第一重要素乃是与新柏拉图主义的“疏瀹”(κάθαρσις)与埃克哈特的“断离”(Abgeschiedenheit)相符应的自我离弃(Ich-Entäußerung)之状态。在理智直观中,应当不再残存有隶属于“经验自我”的东西(WW IV 371)。人必须熄灭一切自我执取(Ichhaftigkeit),“熄灭一切特性”(WW VII 381)。对于“特殊的自我性”,谢林强调道,它“于理智直观之内泯绝无迹,并于对永恒者自身的直观中剔除了每一种特别性”(WW IV 355)。

另一个归属于密契主义的主题,则是在斯宾诺莎那里说出的“理智神爱”(amor dei intellectualis)思想。斯宾诺莎教诲道:“心灵对神的理智的爱,就是神藉以爱祂自身的爱”(《伦理学》第五部分,命题36)[18]。谢林将其运用于对神的认识之上。“对神的认识”在谢林看来,“仅只是神由其自身所拥有的那种无限之认识”(WW VII 148以下)。这是由于,神的自我认识总得来说是“一切认识的起源”(VI 168以下)。职是之故,人对神的认识无非就是经由神性者而对神性者的认识(VII 150)。哲学认识因而意味着经由绝对者而对绝对者的认识,或是认识着的人与绝对认识的合一。它由此而处于密契主义的近旁。然而,对于某种理性主义的运思而言,此一对哲学的理解却意味着对哲学的叛离。于这种理性主义而言,海涅在他的《论德国宗教和哲学的历史》中所表述的这一观点是具有典型性的:“但现在谢林先生却放弃了哲学的道路,并企图通过一种神秘的直觉来达到绝对者本身的直观…到这里,哲学在谢林先生那里停顿下来了,但诗意,我宁可说是愚痴,却发作了。然而在这里他反而在一群愚人中间博得了最大的赞赏,这些人正喜欢放弃冷静的思维…”[19]。对于这种为“愚人们”留下了深刻印象的“愚痴”而言,柏拉图、埃克哈特大师与二十世纪的亨利·柏格森自然功不可没。

在谢林的晚期哲学中,“出神”的概念取代了“理智直观”概念的位置。在埃尔朗根讲座(1821—1825)中,谢林认为,现在让易被误解的“理智直观”这一表达完全“到一边去”会更好些,“人们宁可为那种关系而使用‘出神’的称谓”(WW IX 229)。随后,这位哲学家对此称谓给出了如下的解说:“我们的自我被置于其自身之外,亦即被置于其位置之外。它的位置乃是作为主体的位置…它因而必须离开这一场所,它必须作为某种根本不再在场的东西而被置于其自身之外。惟有于这种自我弃绝之中,绝对主体才能于他那里现起”(前引书)。以及:“在那种自我离弃中,在那种出神状态中——我于彼处将自己认识为全然的无知,那种绝对主体于我而言直接成了至高的现实”(WW IX 233)。然而,绝对主体显然并非神。为了经验到它,人们甚至必须将神也落在身后:“在此,一切有限者,一切尚还是存在者的东西都必要被离弃,最后的坚持必要消逝;这正是要离弃一切的时分——不单单是如人们常说的那样抛妻弃子,而是离弃一切仅仅是存在着的东西,甚至是神,因为神在这一立场上也不过是一个存在者”(IX 217)。由此看上去,谢林的“出神”概念似与埃克哈特那里的“断离”相合。而于谢林而言,在此位置上产生了“真正自由的哲学”。因为:“谁想要真正进行哲学运思,谁便须抖落一切希冀,一切热望,一切渴念;他须得无欲无知,将自己感受为全然赤裸与贫困的;献出一切,由此而赢得一切”(WW IX 218)。

[1]中译注:相关论述的中译文见《哲学史讲演录》(第四卷),贺麟、王太庆译本,商务印书馆,1978年版,页34。 [2]参较别尔嘉耶夫的自传:《自我认识:一本哲学性自传的尝试》(Versuch einer philosophischen Autobiographie),达姆施塔特与日内瓦,1953年。另参见:《俄罗斯观念》(Die russische Idee),基格勒尔(D. Kegler)的德译本,圣奥古斯丁,1983年,页43与162。 [3]参较本茨(E. Benz):《德国观念论哲学中的密契主义》(Die Mystik in der Philosophie des deutschen Idealismus),收录于《欧福里翁》(Euphorion)46(1952),页280—300。 [4]尤其参较拜尔瓦尔特斯(W. Beierwaltes):《柏拉图主义与观念论》(Platonismus und Idealismus),法兰克福,1972年,页100—144;《同一与差异》(Identität und Differenz),法兰克福,1980年,页204—240。 [5]中译注:“因为我们生活、行动、存在,都在他内,正如你们的某些诗人说的:‘原来我们也是他的子孙’”。 [6]中译注:中译文引自《哲学史讲演录》(第四卷),贺麟、王太庆译本,页38。 [7]《文艺复兴哲学讲座课》(Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance),法兰克福,1972年,页70。 [8]前引书,页72。 [9]亦参较黑格尔,WW 19,页304以下。 [10]中译注:此处由本书作者给出的德译文直译。思高本译文作:“我实实在在告诉你:人除非由水和圣神而生,不能进天主的国”。 [11]《谢林在神学方面的精神先导》(Schellings theologische Geistesahnen),美因茨,1955年,页28。 [12]《耶稣于其新妇中的显圣等等》(Die Verklärung Jesu in seiner Braut usw.),法兰克福,1734年,页508。 [13]《新教重生规定概论等等》(Abriß der Evangelischen Ordnung zur Wiedergeburt usw.),法兰克福与莱比锡,1735年,页502。中译者按:保罗的相关说法见迦4:9:“但如今你们认识了天主,更好说为天主所认识”。 [14]《黄金时代或重要研究汇编等等》(Die güldene Zeit oder Sammlung wichtiger Betrachtungen usw.),第二部分,法兰克福与莱比锡,1761年,页169。 [15]前引书。 [16]参较威尔(G. Wehr):《圣马丁:‘无名哲人’寻觅精神的冒险》(Saint-Martin. Das Abenteuer des ‘unbekannten Philosophen’ auf der Suche nach dem Geist),弗赖堡,1980年,页73。 [17]《谢林:其思想的生成与效用》(Schelling. Werden und Wirken seines Denkens),苏黎世,1955年。亦参较施耐德(R. Schneider):《谢林与黑格尔的斯瓦比亚精神先导》(Schellings und Hegels schwäbische Geistesahnen),维尔茨堡,1938年。 [18]中译注:中译文引自贺麟译本,商务印书馆,1997年版,页260,有轻微调整。 [19]《全集》卷九,页277。亦参较维兰德(W. Wieland):《海因里希·海涅与哲学》(Heinrich Heine und die Philosophie),收录于《德国文学与精神史季刊》(Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte)37(1963),页232—248。中译者按:中译文引自海安译本,商务印书馆,1973年版,页142—143。

III 我们来到黑格尔这里。黑格尔思想之于密契主义的关联可以区分为三个不同的阶段。第一阶段出现于他的诗作《厄琉息斯》(Eleusis)中。第二阶段存在于将密契主义与辩证法运思之特性置于关联内的尝试中。而于第三阶段内,黑格尔则致力于在他的美学讲座课中对密契主义加以精神史的编排。

《厄琉息斯》一诗作于1796年,年轻的哲学家当时正于伯尔尼担任家庭教师一职[1]。黑格尔在期待与其友人荷尔德林重逢的喜悦中写下了此诗。前面几行使我们对一首夜之诗有所期待——时值暮夜,人们安睡,白天已然过去且被遗忘。一种渊深的静谧将诗人环绕。他闲暇自得,一面反观自己,一面骋目于明月、远丘与湖泊之间(行1—9)。他的思想遐游到友人那里,以及二人与谢林之间自成一体的联盟那里(行10—21)。当友人的形象在对现实的一瞥中消逝于诗人眼前后,他的目光随之落在了明月上(行22—29): “举目亘古的天庭

我仰望你,夜空中耀眼的星辰! 所有的心愿,所有的希冀 尽皆遗忘 思考在凝望中停滞, 自我意识渐渐消失, 我融入这大千世界, 我在其中,是万象,我便是它”[2]。

与友人重晤的诸般梦想为一种经验所驱散,人们几乎无法将之理解为某种密契经验以外的东西。对明月之永恒性的怀想使得一切逝去之物尽皆被忘却。仰望明月的人忘怀了一切环绕于身畔的个体之物:“思想在凝望中停滞”[3]。在某种类型的出神状态中,自我与思想的我执似乎被离弃了:“自我意识渐渐消失”[4]。现在,当个体自我的有限性被超克后,无限性的思想得以将意识占据,亦即如此这般:我似乎融逝于无限者中:“我融入这大千世界”[5]。自我与无限者,与存在者之整体于其统一性中合而为一:“我在其中,是万象,我便是它”。

在这种与无限性“密契合一”的经验之后,思想复又坠落回习以为常的事物中(行30—32): “离而返回的思想感到陌生, 因渺无际涯而惊恐,惊异中 不能领会这直观的深意”。

黑格尔将这种与无限者合一的经验,作为某种由思想中解脱出来的,某种处于概念之外的经验而加以经验。而当惯常的运思卷土重来时,这一点就变得分明起来:先前所经验到的乃是某种迥乎不同的东西,某种陌异之物,习以为常的思想在它面前感受到惊惶。与无限者照面的乃是一种如此这般的运思,它仅仅善于在有限之物中周旋转圜,仅仅向有限之物表白信任。然而,回应与无限者之照面的不惟惊惶,亦有惊异。于其中存在着此一洞见:对无限者之直观的深意于我们的理性运思而言,乃是不可触及的。而如柏拉图与亚里士多德已然强调过的那般,由此种惊异的经验中产生了哲学的运思。

我们在此离开《厄琉息斯》这篇诗作[6]。此诗引起了这样一种揣测:青年黑格尔自身已然知晓了某种像密契经验那般的东西,或是无论如何都对密契主义敞开了胸襟。然而,黑格尔后来的哲学似乎不再知晓什么关于密契经验的事情了。现在所关涉到的只不过是对密契主义的解释:一方面是出于系统学的目的,另一方面则是出于史学目的(倘若允许人们在黑格尔那里对这两种视角作一如此这般之区分的话)。

看上去,黑格尔哲学的基本思想在于人们称之为辩证法的那种东西。黑格尔辩证法的根基一方面是神学的三一论[7],另一方面则是关于自我意识的观念论理论[8]。

关于黑格尔如何将密契主义编排于其辩证哲学当中,这一点可由一则于弗兰茨·霍夫曼(Franz Hoffmann)的巴德尔传记中留传给我们的轶事而得以表明。弗兰茨·冯·巴德尔兴许是第一位在十九世纪中认识到埃克哈特大师之意义的人物。总得来说,埃克哈特直到浪漫派时期才重新被发现。在其去世前不久,巴德尔曾报道过自己与黑格尔的一次照面:“我在柏林时每每与黑格尔在一起。当时,我也为他朗读埃克哈特大师的作品——他只是知道这位大师的名字而已。他是如此的振奋鼓舞,以至于次日在我面前作了一场完整的埃克哈特讲座,而且还在结尾处说到:‘我们于那里拥有了,我们所意欲的东西’”[9]。此次照面发生于1823/24年冬。

遗憾的是,我们并不知晓巴德尔当时所朗读的是哪些文本。然而可以完全确定的是,所涉及的是《德语讲道录》中的段落,因为埃克哈特的拉丁文著作直至1880年以来才重为世人所知。除此之外,我们于黑格尔对埃克哈特的理解也同样所知无几。虽然在《宗教哲学讲演录》内的一处文本中提及了埃克哈特,但想要在此认出黑格尔之所以刚好对彼处所提及的文本特别加以褒奖的原因,却并非易事。有一种可能是,他于巴德尔当时为他朗读的时候作了笔记。我现在于语境中援引一下这处段落。黑格尔与他那个时代的一些新教神学家们针锋相对,后者将他的学说指控为泛神论。文本中于是写道:“神学是对宗教内容的理解;所以,那些神学家应该承认,他们未能理解宗教的内容,却不想对理解作出评断,而且至少是用如泛神论等等这样一类的词…人们不懂得去将神认作精神;精神[于此种神学家而言]乃是某种空洞的、仅仅与僵死、抽象的实体同义的表象。老一些的神学家们最真挚地理解了这种深刻之处——尤其是天主教的;而如今的新教徒只拥有批判与历史。一位十三世纪的多明我会修士,埃克哈特大师,如巴德尔所言的那般,曾举行过德语讲道,他于其中说过诸如此类的话:‘天主看我所用的眼睛,是我看祂所用的眼睛;我的眼睛和祂的眼睛是一致的。我在天主心中的分量和祂在我心中的分量是被公平称出来的。如果天主不存在,那我也不存在;如果我不存在,那天主也不存在。但是,知道这一点并非亟需,因为这是一些易于被误解和只能在概念中被理解的事物’”[10]。然而,黑格尔却并未对这些命题进一步地采取立场。

于后来的《哲学科学百科全书》中,可以寻见一段对密契主义的非常积极之估价。它在那里被与思辨的哲学概念等量齐观。在述及“思辨或肯定理性”的§82中,可以找到如下的阐释:“思辨真理,这里还可略加提示,其意义颇与宗教意识和宗教学说里所谓密契主义相近。但在现时,一说到密契主义,大家总一律把它当作与神奇奥妙和不可思议同一意义。由于各人的思想路径和前此的教育背景不同,对于他们所了解的密契主义,就会有不同的估价。虔诚信教的人大都信以为真实无妄,而在思想开明的人,却又认为是迷信和虚幻。关于此点,我们首先要指出,只有对于那以抽象的同一性为原则的知性,密契的真理才是神奇奥妙的;而那与思辨真理同义的密契真理,乃是那样一些规定的具体统一,这些规定只有在它们分离和对立的情况下,对知性来说才是真实的。如果那些承认密契真理为真实无妄的人,也同样听任人们把密契真理纯粹当作神奇奥妙的东西,因而只让知性一面大放厥词,以致思维对他们来说也同样只有设定抽象同一性的意义。因此,依他们看来,为了达到真理,必须摒弃思维,或者正如一般人所常说的那样,人们必须把理性紧闭起来。但我们已经看见,抽象的理智思维并不是坚定不移、究竟至极的东西,而是在不断地表明自己扬弃自己和自己过渡到自己的反面的过程中。与此相反,理性的思辨真理即在于把对立的双方包含在自身之内,作为两个观念性的环节。因此一切理性的真理均可以同时称为密契的,但这只是说,这种真理是超出知性范围的,但这决不是说,理性真理完全非思维所能接近和掌握”(格洛克纳本,WW 8,页197以下)[11]。黑格尔的认识乐观主义因而相信,自己能够凭藉辩证法长驱直入于实相与绝对者的终极玄秘当中。依黑格尔之见,那种作为密契性事物而显现在知性面前的东西可以为理性加以概念化的把握(begreifen)。

现在来看到黑格尔于密契主义之关系的第三个方面。在《美学讲演录》中,黑格尔区分了艺术的三重彼此相继的形式:象征艺术形式、古典艺术形式与浪漫艺术形式。按照黑格尔的说法,象征艺术形式中存在两个层级,其中之一为希伯来诗艺所构成(黑格尔在此考虑到的首先是《圣咏集》),另一层级则为印度人的泛神论密契主义、中世纪穆斯林波斯人的密契主义诗歌与基督宗教的密契主义所构成。此种艺术之所以称作象征的,是因为其中“进入意识内的首先是自为的意义,与整个显现的世界相分离”(WW 12, 482)。黑格尔于古波斯人、古印度人与古埃及人那里觅见了无意识的象征体系。泛神论与密契主义所隶属的这种象征艺术之形式,黑格尔将其称作一种“崇高的象征体系”。承续于康德的论调,黑格尔对崇高的理解乃是:“不在现象的领域中觅见某个对象——此对象证实自己与这种阐述相宜——而表达无限者的尝试。无限者…依其无限性而保持为不可说的,并高居于每一种取道有限事物的表达之上”(WW 12, 483)。

在此意义上,印度诗歌的泛神论应称作崇高的。“也就是说,印度人…由至为抽象的普遍性与统一性出发,它此后进而成为了确定的诸神祇,三相神(Trimurtis)、因陀罗等等;而它现在却并未抓住确定者不放,而是同样强烈地令自身再度解体,使下位的诸神复归于上位的,至高的诸神复归于梵”(WW 12, 页487以下)。作为对这种理解的例证,黑格尔援引了《薄伽梵歌》中的文本。按照黑格尔的讲法,在这些文本中“一种实质性的同一性以令人惊异到无以复加的程度得到了表达,不惟虑及现成之物的内在性,亦且关乎对个体事物的超逾”(WW 11,页488以下)。

尔后,黑格尔将诸如鲁米(Dschelal-eddin-Rumi)(殁于1273年)一类的波斯密契主义者之诗歌阐释为崇高诗艺的更高层级,他是由吕克特(Rückert)的译本中知晓鲁米的。哈菲兹(Hafis)(殁于1390年)也为黑格尔算入了伊斯兰教密契主义者之列。对于这种诗歌的密契主义,黑格尔论道:“也即是说,诗人渴念于万有中瞥见神性之物,并确实瞥见了它;取此为径,他现在也与之相反地放弃了自己独有的自我,但却同样强烈地将神性之物的内在性领会于自己这般增广了的、这般自如的内在世界中;藉此,那种旷朗的内在性、那种自由的幸运与纵情的极乐就生长于他之内。此一极乐归属于这位东方人:他在宣言离弃自己之个别性的同时,彻首彻尾地沉潜入永恒者与绝对者中,于万有中认识并感受到神性之物的图像与当下。这样一种为神性之物盈满自身的状态,这样一种在神中的极乐与酣醉之生命,它与密契主义擦身而过”(WW 12,页489以下)。

黑格尔于基督宗教的密契主义中瞥见了此种象征诗歌的最高层级。他对此论道:“泛神论的统一性现在于关涉到主体的方面受到了强调——主体在这种与神的统一性中将自身与神感受为主体意识中的这个当下;它总得来说给出了密契主义,无论它如何以此种更具主体性的方式于基督宗教内塑形。我仅仅要引证安格鲁斯·西勒修斯(Angelus Silesius)以为范本:他以直观和感受的卓绝之无畏与深度,将神于万物中的实质性在场,以及自我与神、神与人类主体性的合一,凭藉阐述的不可思议之密契力量而表白出来。真正东方的泛神论则与此相反,它更多地仅仅是将在一切现象中对这一个实体的直观,连同主体的投入在内而加以突出;这一主体由此而获得意识的至高扩张,并经由自有限者中的彻底解脱,而获得向一切至美与至善之物中献身的神圣性”(WW 12,页493以下)。

黑格尔在此试图将密契主义编排入一种对艺术的精神史阐释中。说来也怪,这于他对哲学史的阐述中并未取得成功。诚然,彼处在对中世纪的处理中于密契主义者略有述及,但黑格尔就他们所说的太过简略,而他对例证的择取也殊不高明(WW 19, 194—198):埃克哈特、索伊泽(Seuse)与陶勒未在其列,而对维克托派(Viktoriner)、伯尔纳多(Bernhard von Clairvaux)与波纳文图拉的讨论也付之阙如。为此而提到的有:格尔森(Gerson)(尚属切题)、塞邦的雷蒙德(Raimund von Sabunde)、罗吉尔·培根(Roger Bacon)与拉蒙·柳利(Raimundus Lullus)(他们无论如何都不是密契主义者)。得到了更详尽之处理的惟有雅各·波墨,然而我们从中却推断不出黑格尔对于密契主义的什么理解来(WW 19, 296—327)。 IV 弗兰茨·冯·巴德尔(1765—1841)之于浪漫派哲学与德国观念论哲学的重要性往往受到低估,他(如前所述)经由厄廷格与圣马丁而注意到了波墨。在起初的抗拒过后,巴德尔愈发深入地读进波墨的思想及其特异的语言中,举办讲座,规划这位“条顿哲人”之个别著作的新版本,且声明自己是波墨的私淑弟子。对于《论闪电为光之父》(über den Blitz als Vater des Lichts)这部著作,他在致一位友人的信中写道:“我的导师雅各·波墨会对这一初次的尝试满意的——我抓到了他的一片衣角”(《全集》15, 267)。于奥古斯特·威尔海姆·施莱格尔(August Wilhelm Schlegel)而言,这种师徒关系显得是如此紧密,以至于他将巴德尔唤作“波墨再世”(Bohemius redivivus)[12]。事实上,巴德尔从波墨的学说那里所冀望的,乃是某种宗教与哲学的革新。巴德尔最具代表性的著作之一:《认识的酵素》(Fermenta cognitionis)中如是写道:“当我于此将我们的条顿哲人称作宗教学的改革者时,我藉此所预料的却不再是渺远的将来,而是仅仅断言,在如此一种纯粹科学的改革那里,雅各·波墨的著作与原则将会完成杰出的工作…我至少要说服一些能够胜任的头脑,令他们相信:正是有鉴于哲学如今的理想方向,在德国,对这些著作的进一步漠视惟能发生在愚氓那里”(SW 2, 199)。

然而于巴德尔而言,具有意义的不仅是波墨的密契主义。他拥有并阅读了陶勒的讲道录,且还知晓埃克哈特大师的布道;根据一份慕尼黑手稿中的说法,他曾想亲自将其出版(SW 15, 457)。在已然提及的那段由巴德尔《全集》后来的编纂者弗兰茨·霍夫曼与巴德尔在其去世前不久进行的对谈中,对于埃克哈特有所论及;彼处无可置辩地称其为“大师”,并断言他胜过了其余所有的密契主义者。随后,巴德尔继续说道:“我感念天主,祂令我于哲学的淆乱中结识了他。如今,那种针对密契主义的盛气凌人、荒谬可笑的蛙鸣蝉噪已再无法使我迷惑,而我藉此方有可能同样来到波墨那里”(SW 15, 159)。按照巴德尔的看法,埃克哈特乃是“中世纪密契主义的核心精神”(SW 15, 457)与“所有中世纪神学家中悟境最高的”(SW 14, 53)。并且:“设若晚近时代的思辨精神在德国燃起于这位或与他相近的中世纪神学家们身上,而非斯宾诺莎及其同侪的身上,那么宗教哲学的发展态势便要再好些”(SW 5, 263注)。

在巴德尔那里,哲学与神学构成了“同一种科学”(SW 8, 54)。他的目标乃是宗教与哲学之统一性——那里关涉到某种“宗教性哲学”(religiöse Philosophie)。人们不应将其与“宗教哲学”(Religionsphilosophie)相混淆。宗教哲学并非宗教性的。它仅仅是谈及宗教罢了。可巴德尔想要的却是这样一种哲学,它具有宗教的品性。此一联结同样自起初便已然存在了:“哲学原初地具有宗教思想与宗教意义”(SW 1, 170)。故此,一切“真正的哲学”皆为“宗教性哲学”。这反过来即意味着:“非宗教性的哲学乃是不真实、虚假与充满谎言的哲学”(13, 170)。如这种宗教性哲学在巴德尔脑海中浮现出的那般,他现在要使得中世纪密契主义与波墨的密契主义对其有所助益。

在《关于思辨教义学的讲座》(Vorlesungen über spekulative Dogmatik)中,巴德尔将关于天主的哲学学说的进展之缺乏,追溯到“对尤其是在十四与十五世纪中,以密契主义名之的德国思辨之成果与进取的无视”之上,并将此目为自己的使命:“把这种早期思辨的被忘却与被错认之成果再度引入哲学当中”(SW 8, 300)。他的矛头对准了启蒙主义者:“由于差不多整个上世纪的启蒙运动都以其惊人的——以及愚蠢的——博洽多闻而仅仅致力于对那些古早的哲学与神智学认识进行全盘的剔抉与否认(这一点众所周知),对此我操劳已久,要将这种肤浅的、以批判哲学的遮羞布掩盖其精神之赤裸的空洞化之纲领藉此而移走:我一再呈递出作为那种古早的自然哲学与宗教哲学之纪念的样本”(SW 9,页37以下)。而这些革新者的活动长期以来却惟独存在于“对此种密契主义,亦即此种思辨的轻蔑之搁置中;他们由此也使得宗教学朝向那种如白水般的清晰(Wasserklarheit)而衰落下去——这意味着内容与精神的全然空缺,它往往与铁石心肠相伴而行——就目前而言,他们中的绝大部分人都处身其中(SW 8, 199)。这一批判同样针对康德,巴德尔指责他与他的继承者们一样,“通过禁止认识更高者的希求而给予人类致命一击。——无密契主义(其形式随心所欲),则无德性”(SW 15, 168)。

我们在此无须对巴德尔哲学的三大领域:自然、人与天主加以详细的考察。对巴德尔哲学之演进及其哲学体系的详尽与透彻的阐述,可以于肖特尔(Sauter)那里寻到[13]。威尔在他的巴德尔小册子中对近来的文献作了整理[14]。而在我们的语境中,要紧的不过是指出这种作为巴德尔哲学之起源与背景的密契主义。 V 在本章的结尾处,我们还要补充些许关于康德与费希特的评论。两人皆与波墨的密契主义以及与此相连的观念论哲学无涉,尽管如此,看到费希特的运思偶尔与密契主义处于何等邻近的关系中,这一点仍是令人讶异的。费希特彻头彻尾地将自己理解为康德主义者。在他眼中,自己在事实上与康德同声相应,不过是在表述方式上与他有所区分(梅迪库斯本,Medicus WW I 420)。据此而论,密契主义的运思方式与他的想法必当从根本上相去甚远,因为康德那里并无此种足迹。然而,情况恰恰相反。

康德是怀揣最大的猜疑而与密契主义照面的。他在《实践理性批判》中将密契主义的目标理解为一种朝向无限者之中的放情恣肆,其根据则是对某种超感性之直观的非正当假定:这种直观虽说是现实的,但却是非感性的(魏施德本,WW VII 190 Weischedel)。密契主义,或者如康德所言——“神秘主义”,它会“杀死理性”(XI 328),且不包含任何“公开性的东西”(XI 330)。最有趣的段落位于《万物的终结》一文中,该文在1794年发表于《柏林月刊》(Berlinische Monatsschrift)中。康德在那里抛出了这一问题:于万物的终结处是否不再存有时间。随后他对此议论道:“于是,苦思冥想的人在这方面就陷入了密契主义(因为理性由于不易满足于其内在的亦即实践的应用,而是乐意在超验的东西中冒险,就也有它的秘密),在这里,他的理性并不理解它自己以及它想要的东西,而是宁可耽于幻想,而不是像一个感官世界的理智居民理所应当的那样,把自己限制在这个感官世界的界限之内。因此就出现了老子关于至善的体系的那种怪诞。至善据说就在于无,也就是说,在于通过与神性合流,因而通过消除自己的人格性而感觉到自己被吞没到神性的深渊之中的意识;为了对这种状态有预感,中国的哲学家们在暗室里闭着眼睛,努力思考和感受他们的这种无”(XI,页184以下)[15]。

康德随后还立即将泛神论与密契主义挂钩,继续说道:“因此,就出现了(西藏人和其他东方民族的)泛神论,以及后世从泛神论的形而上学升华中产生的斯宾诺莎主义:这二者与远古所有人的灵魂都出自神灵(而且它们最终被吸入同一神灵)的流溢体系密切相关”(XI 185)[16]。所意指的或许是普罗提诺或普洛克洛斯,但康德却并未指名道姓地于这里或别处提起他们。

短文《论哲学中一种新近升高的口吻》于1796年五月再次发表于《柏林月刊》,康德在文中将矛头对准了依据于柏拉图与某种“理智直观”的哲学——如歌德于青年时代结识的友人约翰·格奥尔格·施罗塞尔(Johann Georg Schlosser)所代表的那般。康德在此挖苦了“一种自命的哲学...有了它人们可以不劳动,而是仅仅倾听自己心中的神谕,就可以从根本上把哲学所关注的全部智慧纳入自己的财产”(WW VI 378)[17]。这样一种哲学所提供的并非认识,而仅只是某种以“密契觉解”为形式的代用品(VI 386)。甚至连柏拉图都因此而为康德前后一贯地称为“一切利用哲学的狂想之父”(VI 387)。

而在费希特那里,除却同样能够有益于某种哲学密契主义理论的“理智直观”学说外,还存在着一些允许被归入密契主义领域周围的表述。

我们首先提请注意一首十四行诗,它很可能写于1812年,迪特·亨利希再次引起了人们对它的注意[18]。这首十四行诗结尾处的两个三行组谈及了费希特哲学运思的本始: “这便是它。乌剌尼亚的眼眸,那渊深的, 清朗的,蔚蓝的,安谧的,纯净的 光焰,我静默地向里面望去, 自那时起,这目光便迟徊于我深处 并存在于我的存在中——这永恒的‘一’ 生存于我的生命中,观看于我的观看中”。

这些诗行言及了哲人生命中的一场决定性事件。这件事发生在他身上:他的个体存在与认识为某种超个体的存在与认识所承负。费希特将之称作乌剌尼亚的眼眸。这只观看着的眼眸自初遇的那一刻起便生存于哲人的自我中。然而,乌剌尼亚的眼眸不惟观看着,亦且存在着。它如此而显现为“永恒的一”。对乌剌尼亚的眼眸之发现表明为某种统一性经验,就这一点而言与密契主义者的经验相仿。

第二处当在我们的语境中被提及的文本,所涵盖的内容则要广泛得多。所涉及的乃是费希特1806年的讲座课,它们于同年被冠以“极乐生活指南或宗教学说”的题目而出版。我们由这些讲稿中摘引出少许命题,由此而假定它们近乎哲学密契主义者的诸般断言。费希特在他关于极乐生活的讲座中几次三番地涉及到作为极乐之根据的“一”。比方说,当他谈道:“极乐是在太一之中的宁静与持存,而痛苦则是在杂多与差别上面的分心。因此,成为极乐的状态就是将我们的爱从杂多拉回到太一”时(Med. V 412)[19]。极乐存在于“与作为太一和绝对者的上帝的结合”中(Med. V 461)[20]。像密契主义者那般,费希特同样接受了某种直接的对神之认识:“宗教在于,人们亲自而不是通过他人,用自己心灵中的眼睛而不是用他人的眼睛,直接直观上帝、拥有上帝”(Med. V 418)[21]。而与埃克哈特大师相似,费希特也强调对神的认识与被认识二者经由神的同一性,乃至对神的认识与神在纯粹与独立之运思中的同一性:“纯粹的思维本身就是神圣的具体存在或在场;反过来说,神圣的具体存在或在场在它的直接性中也无非是纯粹的思维”[22](Med. V 419)。这些论断之归属于密契主义领域,同样可由此中得出:有人攻讦费希特的这些阐述说,它们是“神秘主义”。然而在他那一边,费希特却批评这些对手说:“总是永远有真正的宗教,有一种在精神与真理中对上帝的把握,它被他们称为神秘主义”[23](Med. V 428)。尽管如此,我却不愿将费希特的晚期哲学计入密契主义之列,无论其与密契思想之间存在着何等强烈的共鸣。[24]

[1]收录于荷尔德林:《全集》VII 1,页233以下(斯图加特本)。 [2]中译注:本诗中译文均引自顾正祥译本,收录于《荷尔德林诗新编》,北京:商务印书馆,2012年版,页232—238,后不另注。 [3]中译注:字面直译:“思想耽湎于直观中”。 [4]中译注:字面直译:“我的自我所称名之物消失”。 [5]中译注:字面直译:“我献身于不可度量者”。 [6]对此亦参较安东(H. Anton):《“厄琉息斯”:黑格尔致荷尔德林》(′Eleusis′. Hegel an Hölderlin),收录于《荷尔德林年鉴》(Hölderlin Jahrbuch)19/20(1975/77),页285—302。 [7]参较施普雷特(J. Splett):《黑格尔的三一论》(Die Trinitätslehre G. W. F. Hegels),弗赖堡—慕尼黑,1965年。 [8]参较扬克(W. Janke):《历史辩证法》(Historische Dialektik),柏林,1977年,页295以下(黑格尔的自我意识之原理)。 [9]巴德尔,《全集》卷十五,页159。 [10]各处文本参较Pr. 12(DW I 20),Pr. 39(DW II 259),Pr. 52(DW II 504)与Pr. LXXXVII 284,10,普法费伊尔(Pfeiffer)本。中译者按:中译文主要依据燕宏远、张国良译本,人民出版社,2015年版,页154,并根据原书德文引文进行调整与补足。 [11]中译注:中译文引自贺麟译本,《小逻辑》,北京:商务印书馆,1980年版,页184,译名有调整。 [12]引自威尔:《自述与图像档案中的雅各·波墨》(Jakob Böhme in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten),汉堡的赖因贝克,1971年,页129。 [13]《巴德尔与康德》(Baader und Kant),耶拿,1928年。 [14]《弗兰茨·冯·巴德尔:论人类于宗教、自然与感性之爱中的再次融入》(Franz von Baader. Zur Reintegration des Menschen in Religion, Natur und Erotik),弗赖堡,1980年。 [15]中译注:中译文引自李秋零译本,收录于《康德著作全集》第8卷,李秋零主编,2010年版,中国人民大学出版社,页338—339;译名有所调整。 [16]中译注:前引书,页339。 [17]中译注:前引书,页397。 [18]《费希特的原初洞见》(Fichtes ursprüngliche Einsicht),法兰克福,1967。亦参较拙著:《存在论经验》(Die ontologische Erfahrung),拉廷根,1974年,页93以下。 [19]中译注:中译文引自李文堂译本,辽宁教育出版社,2003年版,页10—11。 [20]中译注:前引书,页52。 [21]中译注:前引书,页16。 [22]中译注:前引书。 [23]中译注:前引书,页24。 [24]在一部涵盖甚广,但却不无争议的著作中,布拉肯(E. v. Bracken)便早已尝试过,藉助一项对埃克哈特与费希特之学说的比较,来阐明“观念论由密契精神中的诞出”:《埃克哈特大师与费希特》(Meister Eckhart und Fichte),维尔茨堡,1943年。

|