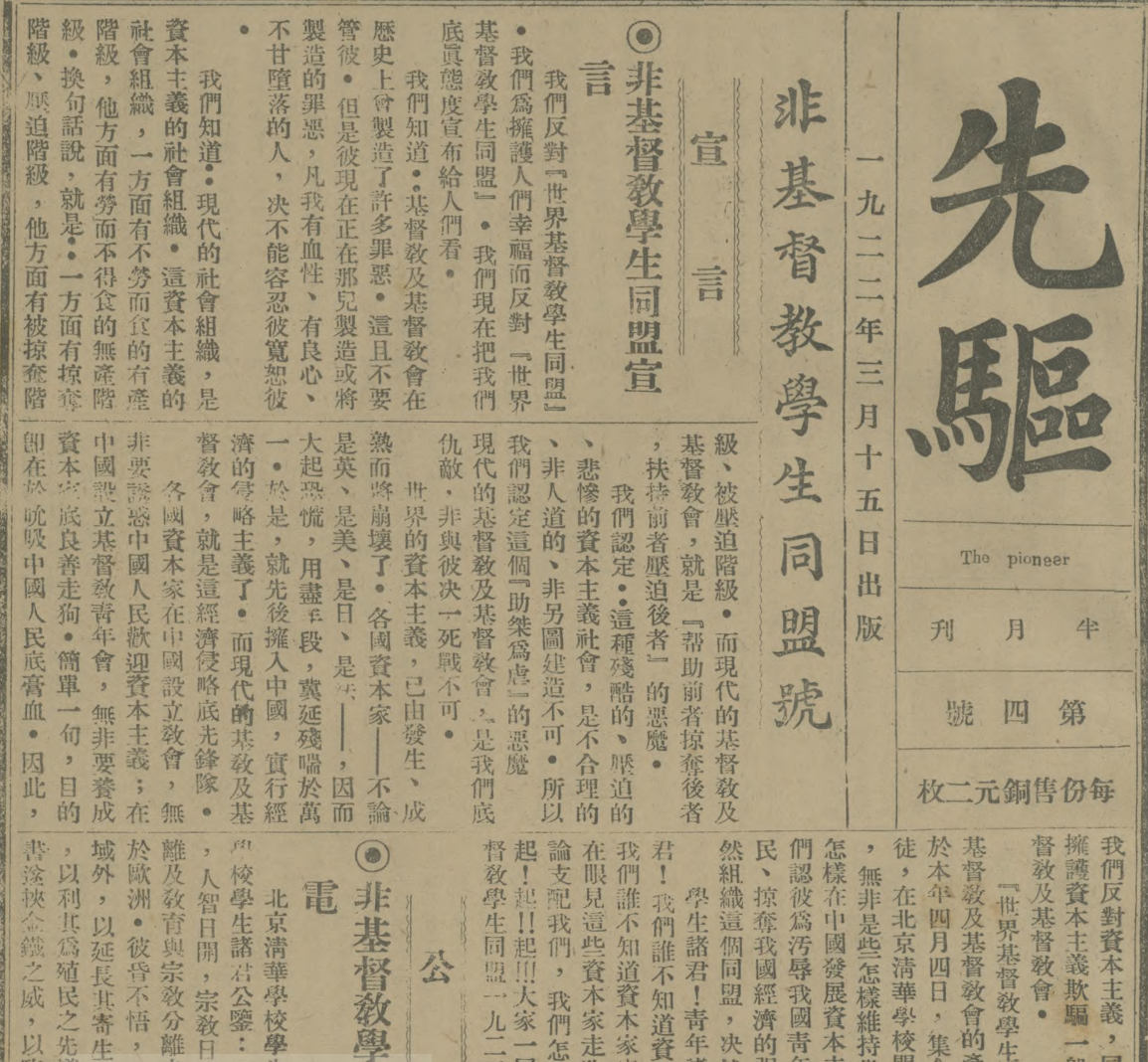

[题图:“非基督教学生同盟宣言”,《先驱》第四号,1922年3月15日]

摘要:中国教会于1920年代发起的本色化运动,乃是对当时非基运动攻击教会的回应。本色化运动的核心是神学本色化,然而林荣洪及赵天恩(1938—2004)这两位分别为这课题写过博士论文的前辈,对该神学本色化运动的评价有很大差异;在差异评价背后,彼此有更深的分歧。本文透过加尔文的《基督教要义》写作进路及晚近英语神学界的共识,解释为何语境神学的确是神学的正途。神学论述的语境有三:教会、文化、社会;当年的中华神学乃是对这三个语境的回应,是华人语境神学的重要范例;笔者同意林荣洪对这段神学历史的整体正面评价。今天我们需要再接再厉,继续在语境神学这片田地上耕耘。

一、非基运动的展开

“学生诸君!青年诸君!劳动者诸君!我们谁不知道资本主义底罪恶?我们谁不知道资本家底残酷无情?现在眼见这些资本家走狗在那里开会讨论支配我们,我们怎能不起而反对!起!起!!起!!!大家一同起!!!” <1> 以上这段宣言结论,大家是否觉得耳熟能详?但是,这段话是一百年前3月上海《非基督教学生同盟宣言》的最后一段。这里讲的“资本家走狗”,指的是“现代的基督教及基督教会”,因为宣言中指责他们是“经济侵略底先锋队”,是“‘助桀为虐’的恶魔”,“各国资本家在中国设立教会,无非要诱惑中国人民欢迎资本主义”。这总结提到的“在那里开会讨论支配我们”,指的是“世界基督教学生同盟”将于4月4—9日在清华学校召开的第十一次全球大会。

一百年前的3月9日开始,一场充满敌意的反基督教运动(简称“非基运动”)席卷全国。海内外学者都同意,社会主义青年团上海支部是这场运动的发起者,这个3·9宣言全文刊载于该年3月15日该支部办的《先驱》杂志。四川大学的历史学者杨天宏经研究后指出,“上海非基督教学生同盟的成员差不多同时也是社会主义青年团上海支部的成员,一身二任,难分彼此”;全文“几乎完全用马克思主义词句写成”。<2>

一个星期之后,北京也出现了《北京非宗教大同盟宣言》(3.21),指出“中国在世界比较起来是一片干净土,算无宗教之国。无奈近数十年来基督教等一天一天的向中国注射传染。最近数月气焰更涨。又有甚么基督教学生同盟,于光天化日之下,公然要到中国的首都北京来举行。回想我们人类所受过基督教的毒害,比其他诸教都重大些。他们传教的方法,比起他教,尤算无微不入。他们最可痛恨的毒针,就是倾全力煽惑青年学生。”<3> 与上海的宣言相比,这个北京宣言表面上反对所有宗教,因为“宗教与人类不能两立······好笑的宗教,科学真理,既不相容。可恶的宗教,与人道主义,完全违背。”<4> 实际上,批判的矛头,仍然对准基督教。签署这个宣言的人,不只是学生,而是以北京学界名流79人名义发表(包括蔡元培、王星拱、吴虞、汪精卫、胡汉民、张浦泉、陈独秀等)。<5> 这样一个反基督教运动,到了4月份就已经席卷全国各大城市。<6>

研究非基运动及教会如何回应的华人著述很多,以笔者所见,首先以两位旅美华人学者邵玉铭、叶嘉炽开始(1979,1980)。<7> 台湾方面反应最积极,但大多偏重于教会的回应,如叶仁昌、林治平、查时杰、吴国安等。<8> 香港则有林荣洪、赵天恩非常关心这一课题,他们身处神学院中,仍然以教会的回应为关注焦点(下文会申述)。中国大陆学界关心这课题起步较晚,但颇多元化。杨天宏以历史学者身分,1994年出版第一本完整交代整个非基运动历史的专著,受到教会内外的重视;该专著于2005年出版了修订版。<9> 儒学学者颜炳罡非常关注基督教与儒学的竞争,因此也很关注非基运动。<10> 为了配合“基督教中国化”这个大方向,唐晓峰与王帅编辑出版了《民国时期非基督教运动重要文献汇编》,第一次把不少原始文献付印。

唐晓峰在这个文献集的序言中,提出对非基运动的六个宏观认识,似乎颇为中肯(可惜没有承认这些观察大部分都是学界共识,及引述他们的研究成果),现简述如下:(1)非基运动并非一个偶发的运动。新文化运动时期(1919年开始),已经有人开始批评基督教,而教会也已经开始出版一系列的护教著作;因此,非基运动可以被视为五四时期对基督教尖锐批评的延续。(2)非基运动不是单一的运动。非基运动不是一个独立运动,而是与当时中国社会思潮(新文化运动、反帝国主义运动、社会主义运动)有密切的关系。(3)非基运动是多阶段的运动。这个运动有三个阶段,针对世界基督教学生同盟在清华学校召开会议只是第一阶段,接下来还有收回教育权运动,反帝国主义运动;整个运动大概到1927年才告一段落。(4)非基运动各方观点立场多样。“非基督教”人士、“非非基督教”人士,及教会的回应者都有多重角度及立场,立论观点不一。(5)非基运动促进了基督教的“中国化”。该运动除了促进了中国“本色教会”的紧迫意识,也导致大量西方传教士离华,由华人牧师及平信徒接棒带领教会各种事工。(6)非基运动既是历史的运动也是现实的运动。百年前的反教言论,有一些读起来感觉像是今天的言论。<11>

唐晓峰最后一个观察很重要,百年前的反教论调,今天依然存在。再者,笔者感到反基督教运动随时有可能因某一事件触发而再次发生。2010年曲阜圣三一堂重建引起儒家学者高调反对,近年关于“宗教生态失衡”的讨论,都可以成为催化剂。杨天宏指出周作人(1885—1967)对非宗教运动有一个特别的看法:“若是非一切宗教,那也还有风趣,还说得过去”, 但“若是只非一派的宗教,而且以中外新旧为界,那么这只是复古潮流的一支之表现于宗教方面者罢了”;“中国的非宗教运动即为孔教复兴之前兆”。<12>

二、中国教会的回应:本色化运动

对于这个反教运动,当时中国教会有两种反应。有些教会领袖跳进这个漩涡中,写护教文章激烈反击。另有一些教会领袖则采取自我反思的态度,明白国人对西方传教士受不平等条约保护的愤怒,检讨中国教会与西方社会紧密的关系,于是加速进行中国教会去西方化或本色化运动。

1922年5月2日至11日于上海举行基督教全国大会,会后发表了一份《教会的宣言》,共有7个大段落,而第2段落标题是“中国本色的教会”,共提出了9条意见:

“1. ……此种灵性的抚育,不当与吾国民族的遗传,与心灵的经验,相违反。

3. 我们对于西来的古传,仪式,组织,倘若不事评判,专做大体的抄袭,卑鄙的摹仿,实在是不利于中华基督教永久实在的建设。……

5. 中国的历史,国人的特性,教务的性质,经验的指示,以及国内种种迅速的变迁,莫不要求一个中国本色的基督教会。……

6. 所以我们请求国内耶稣基督的门徒,通力合作。……达到自养的目的。……达到自治的正鹄。……达到自传的目标。

7. 我们宣告,时期已到。吾中华信徒,应用谨慎的研究,放胆的试验,自己删定教会的礼节和仪式,教会的组织和统系,以及教会布道及推广的方法。……

9. ……吾们深望我们的教会,成为中华本色的教会,……可以贡献西方母会,以表示我们感激他们的盛意;并且一切中华本色的贡献,能使全球基督教会的生活,都因此而得丰盛。”<13>

当时教会分三方面落实这个“中国本色”,减少洋教色彩:(1)形式方面:如教会建筑、圣诗、装饰布置、礼仪都尝试减少西方色彩,改为带有中国传统文化的形式。<14>(2)行政方面:由西方宣教士建立的各种宗派都与西方母会有从属关系,于是中国各宗派教会都纷纷独立,自行建立“中华XX会联会”,切断与西方母会的从属关系。<15>(3)精神思想方面:西方神学思想中有大量西方哲学元素,并不适合成为华人教会的神学,于是教会需要透过吸取中国传统思想中的养分,建立中华神学。

与前两个本色化努力相比,神学本色化至为艰巨。正如赵紫宸(1888—1979)在“我对于创造中国基督教会的几个意见”(1927年)中所言,“宗教是文化的重要因素,所以必须与中国文化中永久的因素如美、艺、音乐、文章、哲学、宗教观与经验打成一片。这不是一朝一夕的事”。<16> 到了他的思想成熟期,赵紫宸在1946年的小书《从中国文化说到基督教》中指出:

“基督教在中国,自然不免要与中国文化作丽泽交流的理解,第一要创造宗教的术语,而借重中国的言词,第二要对向中国的哲理伦理作一个去取对照的整理;第三要批评中国一阴一阳一治一乱的历史而挥写一个基督教的历史哲学。在文字上要取雅达的成词,拨开儒家道家佛家的典籍,而吸取其精英。在哲理上要在天人一贯宇宙自然的道统上加上超世入世,超自然超历史的理论。在伦理上,要执着天下为公四海兄弟,定名分,行孝道的三纲五常,而加入人神的关系,上帝的命令,耶稣的新诫,以建立一个有宗教基础的伦理学。在历史上要指出自然主义不能保存价值,成全意义,而陈述一个以超历史成全历史意义的历史哲学。基督教是历史的宗教,耶稣基督道成肉身,是历史上的事实,所以是成全历史意义的真际。”<17>

[插图1:赵紫宸,“从中国文化说到基督教”。]

在此思想成熟期,赵紫宸对圣经与中国传统思想“丽泽交流”这一目标并不止于求同、适应或融合,而是包括了“去取对照”、“批评”、“加上”、“成全”等关系。<18> 另外,在文字上,书写中华神学不应貌似一大堆翻译名词,而是要“借重中国的言词”,用语雅达;这一流畅优美的修辞元素在赵紫宸自己的著作中得到充分体现。

连神学非常保守的贾玉铭(1880—1964)在“中国教会之自立问题”(1926年)中也指出,“吾人果欲真光普照,圣道普及,数千年之老大古国,受有基督之新性生命,将旧有之特性与道德,及我基督之真理与救恩,销镕化合,以缔造我国新生命之基础与精神,俾我腐败黑暗之旧中华,变而为光耀灿烂之新天国。”<19> 好一个“销镕化合”及“新天国”,这些用语非常像当时非基要派的教会领袖术语。其实,贾玉铭对传统中国思想的钟爱,在其1921年出版的《神道学》(也许是华人教会第一本系统神学)就反映出来。贾玉铭于此书序言中承认,此书是按照斯特朗(A. H. Strong,1836—1921)《系统神学》一书,“译著参半”。<20> 贾玉铭个人的思考,笔者认为最主要呈现在书名:《神道学》(而不是原著的《系统神学》)。本书开篇劈头就说“从‘太初原有的生命之道’,本是原于天,行乎地,‘为万物所本,为万物所归。’‘超乎万有之上,贯乎万有之中。’‘弥纶六合,体物不遗。’包罗万象,众理毕具。至奥妙,至奇迹,千经万纬意义深宏,诚然是不可思议的。然而吾人于俯仰动息之际,日用伦常之间,亦未尝须臾或离”。<21> 因此,我们在神学中所学习的“神道”,同时是我们当行的“人道”。《神道学》内容反映这个“日用伦常之间”关怀的是“灵命生活”(卷八);既有儒家修身之学的影子,又与之分庭抗礼。全卷以“基督人”三字结束,以取代儒家的圣人理想人格。<22>

王明道(1900—1991)在他的《五十年来》(1950年)第五章“作全群的监督”中忆述,他在1920年代于北京建立教会也不跟从西方教会的形式,只跟从圣经。因此他放弃到神学院学习,自创“基督徒会堂”这个教会名称,聚会建筑物没有十字架,不庆祝圣诞节,拒绝“牧师”头衔,不受薪,崇拜不传奉献袋,传道人不穿礼服,信徒衣着不可佩戴小十字架装饰,教会没有唱诗班等等。王明道表面不关心基督教与传统中国文化这个话题,但他自称喜欢“许多青年圣徒呼我‘伯父’或‘叔父’……使我和他们都觉得已经成为一家中的人了”。<23> 这个偏好正显示他受儒家家族主义文化所影响(上下有序),显示王明道建立中国本色教会的工作是不自觉地与儒家文化作有限度的结盟。

以上简单介绍这三位教会领袖对建立本色教会及本色神学的尝试。由于无先例可援,大家都是在反复试验中摸索,笔者认为我们对他们当时犯的一些错误无需太苛刻。

三、林荣洪和赵天恩对本色神学的不同评价

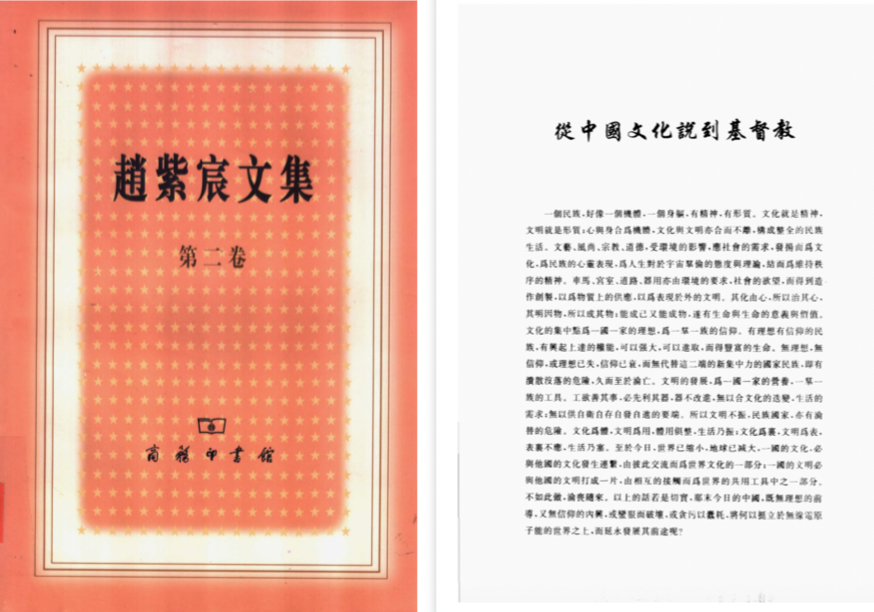

华人教会有两位前辈,以教会如何回应非基运动为博士论文主题。首先是香港的林荣洪,于1978年在普林斯顿神学院毕业;赵天恩比林荣洪年长八岁,于1986年在宾夕法尼亚大学毕业。林荣洪很勤奋,毕业后两年就用中文把博士论文再写一次并出版,书名为《风潮中奋起的中国教会》(这题目原是赵紫宸在1927年一篇文章的题目)。<24> 赵天恩牧师因为事奉忙碌,他的博士论文要等到他回天家后15年才有中译本问世(2019年)。有趣的是,两人曾经一度共同在香港的中国神学研究院任教,但二人的思想很不一样;以下按照时间顺序整理这两位前辈对神学本色化运动的不同评价。

[插图2:《风潮中奋起的中国教会》与《中国教会本色化运动(1919—1927)》]

林荣洪在《风潮中奋起的中国教会》(1980年)的序言中,指出“二十年代的中国教会是本色运动极其辉煌的时期”<25>, 而在书中专门有一节讨论“本色神学的模式”:

1.古典文化中的基督教信仰(代表:吴雷川)

2.文化的融合(代表:王治心)

3.成全而非废弃(代表:韦卓民、赵紫宸)

4.文化二元观(代表:王明道)

5.基督教审判文化(代表:张亦镜)<26>

在这五种模式中,林荣洪没有急于褒贬任何一种模式。正如他在书中序言所说:“笔者是以历史学者的使命为己任,并以不偏不袒的态度研究二十年代中国教会本色神学的动态,希望能对当时的情况,作一个准确的描述。”<27> 林荣洪承认建立本色神学“是一件牵涉两种效忠的任务。既是中国人,他不能忘记本国的文化传统;既是基督徒,他的宗教信仰不能离经背道”。<28> 因此,林荣洪承认这是一个艰巨、复杂及长远的工作。<29>

赵天恩在他的博士论文(1986年)引言部分表示他知道林荣洪的博士论文内容,但没有承认任何值得他继承的贡献。<30> 在正文第四章,谈到本色神学的建设,赵天恩批评说:“他们要脱去西方的信条和教会传统,以重见耶稣教训的真貌。然而,在这阶段,这些教会领袖其实并未能按着圣经根据,提出任何‘正宗基督教’的重建,他们只是一再强调有必要更进一步除去外来基督教的西化因素,以创建一个适合中国人与时代潮流的新信仰”。<31> 就在这个地方,于脚注58中,赵天恩对林荣洪博士论文中的一个诠释提出批评:“‘正宗基督教’这个概念确实指出了福音本色化的方向,但是它却完全缺乏圣经的支持。林荣洪指它是‘当时统合性的神学’,这说法我们很难同意。”<32> 我们暂时无需为此争端纠缠,因为他们二人之间的分歧还有很多,我们留待讨论完他们后期的作品再作评价。<33>

林荣洪之后继续在民国时期中国神学这片领域耕耘,先后出版了三部专著,整理了对中国教会影响深远的三位人物:王明道、倪柝声、赵紫宸(1982年、1985年、1994年)。然后,林荣洪把累积了二十多年的研究心得撰述成文,于1998年出版了《中华神学五十年(1900—1949)》这部经典之作。此书一方面全面及详尽地按照时间顺序,梳理了这五十年中华神学发展的方向及内容;另一方面,此书将一些重要人物的思想置于当时的历史脉络来分析(如王明道、王治心、吴雷川、吴耀宗、倪柝声、徐宝谦、张亦镜、诚静怡、赵紫宸、刘廷芳等)。林荣洪之所以愿意付出几十年时间做这个研究,正如他在书中自序所言:“一九四九年以后各类形式的神学发展,都是植根于前半世纪中国教会所孕育的神学思想,故此对这时期中华神学的认识,可扶助今日华人信徒了解自己信仰的渊源,以及为明日华人教会的前景探路”。<34>

在本书导论中,林荣洪更指出这五十年来神学发展的定位及主题:

“本书所探讨的五十年中华神学,可说是一个整体,就是在中国教会建立了自我的身份和对外的形象之后所营造出来的。它是本色神学,因为教会需要考虑过往传统文化的各种因素;也是处境神学,因为教会需要正视当前来自政治、社会、民生的多项挑战。然而,五十年的中华神学却环绕着一个鲜明的主题:挽救国运、重建国家。这个主题涵盖了半世纪以来中国信徒宗教的经验、理性的思维、道德的挣扎及意志的抉择。这是中国信徒为要寻求福音对国家命运的意义而作出的集体见证。他们的见证为今日普世华人教会奠定了信仰的根基。”<35>

简言之,这五十年来的神学任务是“本色神学”(回应文化)及“处境神学”(回应社会),主题是“挽救国运、重建国家”。对于这五十年的中华神学,林荣洪没有抹杀其贡献。这本书的第十四章题目是“福音与文化”,林荣洪解释“本色化”是及不是什么:

“什么是本色化呢?在二十年代众多的基督教著作中,我们看到一个普遍的观念,可以代表中国教会本色运动的立场。本色不是复古,效法传统的风俗习惯;亦不是拒绝与西方合作的仇外主义,盲目地扬弃西方基督教悠久的属灵传统,勉强将基督教和中国文化拼合,以建立一种非驴非马的新宗教信仰。基督教必须在一定的文化环境中来表达出来,而不能脱离文化而独立,因为……文化就是人民生活的共业,而福音需要进入文化中才能发挥它的意义。但当传教士到中国传教,他们的信息带着西方文化的色彩,往往忽略了本地的文化传统。本色化的工作,乃是一个移植福音的过程,使它能在本土扎根,并吸收中国文化的气质,以致适合本国人的心理。”<36>

本色化不是复兴中国古文化及风俗,不是盲目彻底去西方化,也不是为融合而融合的大熔炉。本色化乃是让福音移植到另一个文化,深刻进入文化并与其互动,使宣讲福音时发挥更大的作用,产生更深的共鸣。<37>

在之前的博士论文中,林荣洪把当时的本色神学分成五个模式(大概当时大家都模仿尼布尔[H.Richard Niebuhr,1894—1962]在《基督与文化》中的五个模式);二十年后,他的讨论更深入,把当时教会领袖的本色神学思想归纳为三个模式,并检讨各自得失:

1.“基督教认同文化”(代表:吴雷川、王治心)

2.“基督教与文化对立”(代表:王明道、倪柝声)

3.“基督教改造文化”(代表:赵紫宸、张亦镜)。<38>

对于这六位教会领袖的见解,林荣洪对他们分别都有微言,<39> 但他们代表了华人教会第一代对本色神学进行思考的人,因此林荣洪仍整体地欣赏他们的贡献。“从上述的讨论我们看见本色神学的建设,是一个漫长且复杂的过程,牵涉双重任务,就是对基督教信仰的效忠和对传统文化的承袭,前面三种模式乃是承担这任务的不同方法。……上述几种神学本色化的模式,可代表二十年代一般教会领袖的立场,对中国神学的研究,有肯定的贡献。”<40>

林荣洪并且解释说,“在这些本色化模式中,呈现几项文化神学的共通课题:一、没有一个文化体系是在上帝工作的范围以外。……二、福音必须进入文化中才产生意义,……三、神学本色化是一个释经过程,而当时中国教会还未建立一套成熟的释经学。……四、基督教对文化肯定,同时也对文化否定。福音不但成全文化,同时对文化亦有所废弃。”<41> 因此,这笔由华人自己耕耘出来的神学遗产是值得我们珍惜的。

换言之,博士论文完成20年后,林荣洪对这场本色神学运动继续深入研究,思想细化,把五个模式化为三个模式,整体评价仍然相当正面。然而,对赵天恩而言,博士论文完成后接近二十年,他在该领域的研究似乎就停顿了,而且对同样一个运动评价比以前更加负面。

在一篇数度发表的文章“中国文化基督化”<42>中, 赵天恩重提他在博士论文的五个模式。之前他称之为“基督教与中国文化融合”的五种模式,在这篇文章中则把“融合”改为“整合”,并且在用字上稍有修改:

1.外表本色化模式(代表:艾香德、王治心)

2.基督化/注入模式(代表:范皕诲、赵紫宸、韦卓民)

3.中国化模式(代表:王治心、谢扶雅)

4.共同伦理基础模式(代表:范皕诲、谢扶雅)

5.混合/融合主义模式(代表:诚静怡、赵紫宸、杨程)

分析完后,赵天恩总结说:“我之所以重新检视以上五种模式,是为了使大家了解中国基督徒在整合基督信仰与中国文化时,会努力达到的层面与多样性。但它们都未能符合《圣经》的要求(即忠于基督及神的话),因为它们的方向窄化了基督信仰,也就是改变基督教以配合中国文化。因此我的结论是,若未依照《圣经》真理而行,任何一种整合基督教与中国文化的意图都是死路一条”。<43> 换言之,在这篇文章中,赵天恩对这五个模式都是全面否定。然而,在1986年的博士论文中,赵天恩的评价没有那么极端。虽然上述第3种模式以中国为中心是不妥,但他承认上述第2种模式“虽然重视中国文化的架构,但目的却在于改造中国文化,所以在考量上还是以基督教为优先”,没有全面否定。<44>

林荣洪与赵天恩对同一个教会运动评价有重大差异,背后有更深的分歧:

1.关注焦点不同:林荣洪关注的是神学思想,赵天恩则关注基督教。在其博士论文中,赵天恩对“中国本色基督教”及“中国本色教会”有所区分;前者是“本色化的意识形态”(基督教与中国文化融合),后者乃“本色化的实际表征”。<45> 他把“教堂建筑、内部装饰、礼拜仪式和教堂音乐”这些教会的运作方式归为“中国本色基督教”(而不是“中国本色教会”),因此有上述第一个模式。<46> 对林荣洪而言,这些外表的转变与本色化神学思想无关。

2.研究动机有差异:赵天恩写的博士论文,似乎带着一个实存关怀。这篇论文的关键词是“融合”,<47> 以上五个模式全都是融合的不同模式。在论文的结论部分,赵天恩表达了他的最终关注:中国基督教因为要融入中国文化及社会而最终被同化。<48> 赵天恩的最终结论是:“1950年代中国政府对基督教施加的压力,本质上与1924至1927年反帝运动时,对基督教施加的压力相同,……故此‘三自’领袖作出的回应,很大程度与1920年代教会领袖作出的回应相似,亦即是与帝国主义分离、独立自主、与中国人民认同,并使基督教与社会主义相融合。”<49> 这些话似乎有一个弦外之音:1920年代教会领袖犯了错误,祸及1949年后的教会。然而,在林荣洪的分析中,首先他绝少用“融合”这个词;其次,他最终提出的三个模式,除了对文化认同,也有与文化对立及改造文化的立场。换言之,林荣洪并没有认为当时的教会领袖都以融入中国文化为本色化的唯一目标,更没有暗示他们要为1949年后发生的事负历史责任。相反,林荣洪强调自己“是以历史学者的使命为己任,并以不偏不袒的态度研究二十年代中国教会本色神学的动态,希望能对当时的情况,作一个准确的描述”。<50>

3. 史识不同:林荣洪最终提出的六位教会领袖中,有三位(张亦镜、王明道与倪柝声)完全没有进入赵天恩的讨论名单中。林荣洪对张亦镜特别有好评,一方面因为他的神学立场并非自由派;另一方面,张亦镜有明确的以基督来成全及转化中国文化的意识。张亦镜一直主张“耶稣像日头,它的光是内在的,强烈的;孔子像月亮,它的光是从反射而来,本是并没有光芒。……借着耶稣来改造中国文化,仿同以日头的光取代月亮的光,使之更辉煌灿烂。”<51> 林荣洪对他的评价是,“他致力以同情和批判的眼光检讨中国传统文化的得失,在同侪当中可说是最有成就的一位本色神学家”。<52> 赵天恩在博士论文中于零星细节时有提及过张亦镜,但后者从未进入核心讨论中。<53> 赵天恩对本色化有一个四阶段的框架:移植、独立、本色化、文化转化。<54> 他指出倪柝声的贡献只属于第二个阶段(教会独立于西方教会),赵天恩对王明道的评价大概也如此。<55> 换言之,在赵天恩的史识中,张亦镜在这个本色化运动中是一个无关宏旨的人物。(也许赵天恩因为把本色化等同与文化融合,所以张亦镜的主张从未进入他的雷达。)

4.前无古人?在否定了这五十年来中华神学的贡献后,赵天恩在上述文章中提出自己的主张:“中国文化基督化”。<56> 赵天恩承认灵感来源于尼布尔的“基督与文化”五种模式中的最后一种模式,“基督转化/改造文化”。赵天恩并且认为,“在中国教会历史中,较少人持此观点”。<57> 林荣洪也很喜欢这个模式,但认为在当时中国教会中已有这个意识。在他上述的三个模式中,最后一个就是“基督教改造文化”,代表人物是赵紫宸和张亦镜。正如前述,林荣洪对赵张二人的个别观点虽有不认同之处,但承认他们的正面先驱角色,可成为我们的楷模。可是在赵天恩眼中,他们二人大概根本就缺乏这个真知灼见的高度。

总而言之,在赵天恩笔下,自由派就骂,基要派就不值一谈,五十年来中国神学界对本色神学的努力似乎一无是处。赵天恩这篇文章(初稿1999年),写于林荣洪上述两本著作(1980年、1998年)之后,但他完全不理会林荣洪对这一神学发展的分析及评价。林荣洪认为整体而言,这个本色化运动“牵涉双重任务,就是对基督教信仰的效忠和对传统文化承袭”<58>,但在赵天恩笔下,这个运动只有一个任务,就是“改变基督教以配合中国文化”。<59> 与林荣洪不同,赵天恩全盘否定这五十年中华神学的贡献,截断众流,绕过中国教会思想史,重新为中国教会另谋一个脱离历史的“中国文化基督化”出路,其气魄及态度与韩愈(768—824)《原道》相似:“周公传之孔子,孔子传之孟轲,轲之死,不得其传焉。”道统中断了! 林荣洪鼓励今天华人教会向这五十年神学取经,赵天恩则宣判这些神学思想是“死路一条”,指示我们直接回到圣经。愚见认为转化必首先立足于认同,不认同中国文化而谋求其改造其实是征服;当年中国教会花不少精力谋求与中国文化建立接触点是转化的第一步,其价值不应全然抹杀。

林荣洪与赵天恩对这一页中国教会史的两种差异评价,今天仍存在于华人教会当中。如何裁定这两种评价的得失,还牵涉到我们对神学方法论的理解。下文讨论只是一个起点。

四、加尔文《基督教要义》中为何引用希腊罗马哲学?

今时今日华人教会依然有一种天真的想法,西方的正统神学(如加尔文)就是纯净神学,只有圣经思维,没有加添任何文化思想。亚洲、非洲、拉丁美洲等地要建立的本色神学,都是后天加添了些原来没有的元素。因此,不少教会长辈对任何本色神学都加以批判眼光(例如章力生)。<60> 要破除这个迷思,首先我们可以加尔文的《基督教要义》来审查,然后我们再看看当代北美的福音派神学家的立场。

在《基督教要义》中,加尔文除了引用圣经、早期教父(尤其是奥古斯丁)之外,引用最多的就是古希腊及罗马哲学家,包括柏拉图、亚里士多德、塞涅卡、西塞罗等。和早期教父一样,加尔文特别欣赏柏拉图,因为柏拉图的超越理型世界可以看作是神的世界;加尔文视柏拉图为古代最敬虔的哲学家(1.5.11)。当然,柏拉图的神并不等同圣经中的神,加尔文固然知道,但柏拉图的宗教情怀促使加尔文喜欢引用他的观点。

[插图3:加尔文,《基督教要义》(北京三联书店)]

在《基督教要义》中,不少地方加尔文会指出古代哲学家怎样看这议题,有时甚至会点名;西塞罗被点名讨论8次,柏拉图18次。以柏拉图为例,首先,有时会因为他的观点与圣经吻合而被引用作说明例子(如1.3.3,1.8.9,2.3.4,2.3.20,3.20.34,3.23.2,4.20.14);尤其是在讨论灵魂的时候,加尔文三次指出柏拉图的看法正确(1.15.6,2.2.3)。由于柏拉图认为“人的最高善是与神合一”,加尔文认为在古代哲学家对最高善的讨论中,唯独柏拉图的看法正确(3.25.2)。当加尔文在讨论天主教对弥撒的看法可笑的时候,整个段落都在引用柏拉图的思想来反驳(4.18.15)。其次,在某些讨论中,加尔文会指出柏拉图看法的不足或错误,以对比圣经的教导(1.5.11,1.8.1,1.14.12,2.2.14,2.2.22,2.2.25)。

加尔文不单只引用柏拉图著作,有时候他的语气是希望读者能阅读这个异教徒的哲学作品,有所学习。他在《基督教要义》中说:“但是,关于这些(灵魂的)功能的精微论述,让给哲学家们去做吧。……的确,我承认,他们的教导既真实又表达巧妙,不但饶有趣味,而且知之有益;我也不禁止那些愿意研究此题目的人去研读”(1.15.6)。<61> 按当代学者研究,连在新约圣经注释中,加尔文有时也忍不住要把柏拉图点出来。在《〈约翰一书〉注释》(2:3)及《〈彼得前书〉注释》(2:3)中,加尔文都点名引用柏拉图的思想来加强他的解释。在《〈以弗所书〉注释》(1:5)中,加尔文甚至用亚里士多德的四因说来解释救恩。<62>

加尔文如此频密引用柏拉图及其他希腊罗马哲学,有两个原因:第一,当时读者都有这个希罗文化博雅教育的背景。但更重要的是,按学者扎克曼(Randall C.Zachman)的研究,整本《基督教要义》有一个书写的秩序,以发挥最大的说服力;整个论述的开头是一个教会内外都没有争议的起点。加尔文这个进路,是跟随保罗在《使徒行传》中对两个外邦人讲道的榜样(在路司得及雅典的讲章:徒14:8—20,17:16—34)。保罗一方面使用了有创意的福音语境化策略(对希腊文化“求同”),另一方面不忘福音的本质就是耶稣基督的救恩,并在其布道内容中提出对希腊文化的挑战与呼召(“立异”)。同样地,《基督教要义》的开头是一个教会内外的最大共识:人与生俱来皆有对神的一定认识,“这是无可争辩的。”<63> 正因为这个从教会内外最大共识开始的书写策略,加尔文要大量讨论到当时读者都熟悉的希腊罗马哲学。<64> 用今天的话来解释就是,与异教文化对话,指出圣经思想的优越性,是引领更多人归向基督的更好策略。换言之,我们可以说这是加尔文以神学转化希腊罗马思想的一次示范。

华人教会中有些人对于神学中引用中国哲学很紧张,因为他们认为中国古文明始终是异教文明,受到罪所污染。然而,加尔文清楚强调,堕落后人类社会及文明不是一无是处,古罗马的法学、哲学、医学、数学都很优秀。人类对于“地上的事”有认识,但这些都是出自“神的普遍恩典”(2.2.12-17)。加尔文说:

“古时的立法官因受真理的光照,而公正地设立社会的法律和秩序,难道我们要否认这事实吗?哲学家们对大自然细腻地观察和描述,难道我们要说他们是全然盲目的吗?拥有并教导我们辩论艺术和技巧的雄辩家,难道我们要说他们全然是愚昧的吗?那些研究药物之人,致力于我们的益处,难道我们要说他们癫狂吗?对于一切数学上的知识我们要怎么说呢?难道我们要称它们为癫狂疯人的杰作吗?绝不是。当我们读到前人关于这一切的著作时,我们不禁对它们崇敬不已。又因我们对它们赞赏不已,所以不得不承认它们的杰出。但同时我们不能不承认任何值得赞美的或高贵的事物都是来自神(2.2.15 )。”<65>

加尔文这个文化神学,非常值得华人教会借鉴。五百年前的加尔文若到了中国,是否会如利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)一样真诚欣赏中国古文明?今天以加尔文为楷模的华人神学工作者,在书写神学时,是继续只引用柏拉图、亚里士多德、塞涅卡、西塞罗等,还是也引用《四书》、《道德经》、《庄子》、《六祖坛经》?加尔文的案例告诉我们,问题并不是应否使用这些中华典籍,而是如何使用。书写《从中国文化说到基督教》(1946年)的赵紫宸与加尔文并非陌路人,双方对异教古文明既求同,也立异。赵天恩大概忙于事工而没有深入理解《基督教要义》的写作进路,以致对带有国学味道的神学都非常抗拒。

五、从本色神学、处境神学到语境神学

以前我们以为只有亚洲、非洲、拉丁美洲等地才需要建立本色/本土神学(indigenous theology)或处境化神学(contextualized theology),以有别于西方神学。然而晚近英语神学界已有共识:任何神学其实都是语境神学(contextual theology),因为信仰寻求理解历来都不是在真空中进行,而是植根于特定时空。

正如语言学家所指出,任何语言的使用及理解必定有其语言环境(语境);语境既有语言性的,也有非语言性的。神学的论述也是如此,其非语言性的语境有三:教会、文化、社会。(1)就教会语境而言,不同的基督教宗派都产生自己的神学:信义宗神学、改革宗神学、圣公宗神学、循道宗神学、五旬宗神学、重洗派神学、天主教神学等。(2)就文化语境而言,西方的神学都吸纳希腊罗马思想。以加尔文为例,他书写《基督教要义》,选择用拉丁文而不是法文(日内瓦教会的语言),就是要衔接这个希罗文化传统;书内大量引用希腊罗马作者,因为他设定读者都熟悉希罗文化。同样地,德语神学就大量引用德国哲学。(3)就社会语境而言,美国境内,主导的是白人教会中产阶层的神学,但非洲裔及拉丁美洲裔教会都有发展出自己的神学。同样是福音派的布鲁斯·菲尔茨(Bruce L. Fields)及胡斯托·冈萨雷斯(Justo L. González),就分别书写过黑人神学及拉美裔神学的专著,特色是喊出美国社会中边缘群体的声音。<66>

北美福音派先知先觉的神学学者,都承认他们书写的不是纯净无加添的神学。美国著名福音派神学家米拉德·J·艾利克森(Millard J. Erickson)承认他的《基督教神学》是以北美读者为语境,北美外的教会要使用这本书,需要先“去语境化”(decontextualize),随后按照自己社会文化“再语境化”(recontextualize)。<67> 加拿大的史丹利·葛伦斯(Stanley J. Grenz)在其《上帝群体的神学》中也宣称,神学书写出来的,不只是超文化、超时空的信条,而同时是某一个信徒群体于某一个特定历史、社会、文化语境对信仰及其意涵的理解。<68> 古巴裔美国福音派学者胡斯托·冈萨雷斯在其编撰的《重要神学词汇》中,特别设有“语境神学”(contextual theologies)一条,解释为何任何神学都是语境神学;他甚至说,一个声称自己乃普世适用,毫无语境偏袒的神学,只是显示自己的语境盲点而已。<69>

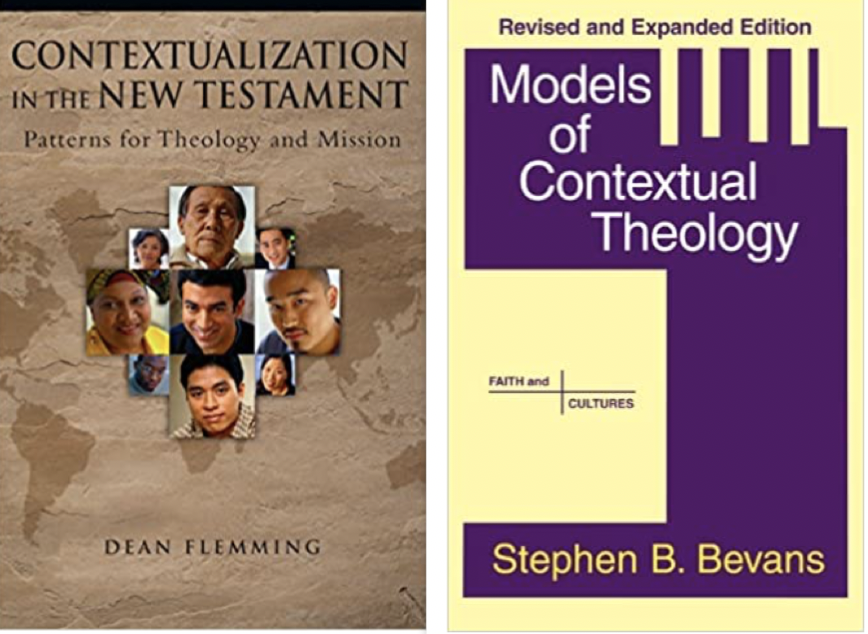

长期在亚洲、欧洲、非洲从事神学教育的美国新约学者迪恩·弗莱明(Dean Flemming),更写出一部专书,指出无论是《使徒行传》、四福音书,还是保罗书信、《启示录》,使徒及作者都在努力把福音信息道成肉身于特定的社会及文化语境中,让福音信息在一个当地的语境既得到生动传神的忠实表达,同时也先知式地转化这个语境。<70> 他们的各种努力,成为我们今天把福音信息道成肉身于我们特定语境的楷模。以保罗的福音策略为例,他对犹太及希罗文化都有一个四重态度:肯定、相对化、对抗、转化。转化更新文化不是透过夺取政治权力来从上推行;相反,是透过教会群体在民间默默耕耘。教会首先要甘心做一个少数派,像基督一样虚己,透过十字架塑造的生活方式,自己首先要成为一个受转化的群体,让教会的群体生活在社会内形成一个先知式的次文化。<71> 因此,福音信息语境化的努力在西方世界同样必要,弗莱明也认同所有神学都是语境神学。<72>

[插图4:《新约中的语境化》与《语境神学模式》]

另一本非常值得我们注意的著作是天主教学者斯蒂芬·贝文斯(Stephen B. Bevans)的《语境神学模式》(Models of Contextual Theology)。此书初版于1992年,提出了五个模式来整理各种亚、非、拉及西方少数族裔的语境神学。此书在2002年有一个增订版,增加了第六个模式(抗衡文化模式),以显示在西方主流社会文化中,白人教会同样需要建立其语境神学。<73> 因此,神学与语境的关系并非只是融合、适应、协调,也可以是颠覆。此书在学界受到高度重视,似乎是处理这个题目最好的专著。<74> 欧洲有两位福音派神学工作者读过此书后,承认福音派对语境神学的抗拒完全没有必要,而且也承认我们需要不同的神学模式来回应不同语境的挑战,可见此书的影响力。<75> 贝文斯之后与另一位学者再出版一本宣教学重要著作,把发展至1991年为止的教会宣教及使命历史分成六大阶段,详细解释在每一个阶段中,随着教会宣教使命的不同发展,教会的神学也有不同变化。因此,历代教会神学的变化,乃回应教会本身的使命语境。<76>

回到上文笔者提出的教会、文化、社会三重语境,我们就更能清楚掌握二十世纪上半叶的华人语境神学的精神面貌,明白为何这一神学运动没有在其他华人地区延续。(1)教会语境:当时教会面对来势汹汹的反基督教运动,大家都有共识要加速建设“中国本色基督教会”。与之相比,海外华人教会没有经历这个反教运动,也就没有这个共识,所以“本色神学”在香港、台湾(长老教会除外)、海外都没有市场。(2)文化语境:当时教会因为需要与西方帝国主义保持距离,于是也需要与西方文化保持距离;因而当时教会领袖都纷纷尝试在传统中国文化中吸取养分,建立中华神学。与之相比,香港历来是一个以西方文化为荣的社会,所以香港神学界经常引介各种西方神学,对建立中华神学兴趣不大。在香港,对赵紫宸的研究兴趣只限于教会史研究者(如梁家麟、邢福增、林荣洪)。(3)社会语境:面对半个世纪的内忧外患、动荡不安,林荣洪指出这五十年的中华神学有一个清晰的主题:“挽救国运、重建国家”。这个社会语境也是其他时空的华人教会所没有的,以致这些华人教会以为神学就天经地义地无需关心社会。<77>

承认了神学必然有教会、文化、社会三重语境,但如何建构语境神学仍然是一个需要深入探讨的神学方法论问题。英语世界在这方面讨论得相当多,我们可以从贝文斯的《语境神学模式》开始。作者不单建构了六个模式,而且指出这六个模式各有优缺点,我们需要在不同场合使用不同模式。限于篇幅,笔者在此无法介绍,读者可以在笔者的一个教学网站中略窥一二。<78>

总而言之,民国时期的中华神学是语境神学的一个重要范例,对当时的教会语境、文化语境、社会语境皆有所回应。笔者同意林荣洪对这个神学运动的整体正面评价。<79> 当时的语境神学并非只是盲目对中华文化语境求同、适应、协调、融合,还包括更进一步寻求转化这个语境。林荣洪指出当时本色神学有三个模式,第三个乃是改造文化。以赵紫宸于1946年《从中国文化说到基督教》为例,赵紫宸对圣经与中国传统思想“丽泽交流”的目标并不止于求同、适应或结合,而是包括了“去取对照”、“批评”、“加上”、“成全”等关系。在中国教会历史中“我们既有这许多的见证人,如同云彩围着我们”(来12:1),今天的华人教会需要在语境神学上继续耕耘。神学是对应特定语境提出的特定问题而提供的特定答案,而不是不理会其具体问题而提供的笼统答案。自己田地,自己耕耘;“你不能做我的诗,正如我不能做你的梦”(胡适,《梦与诗》);每一个时代的教会,都要对其特定语境做出回应。<80>

<1>唐晓峰、王帅编,《民国时期非基督教运动重要文献汇编》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第534页。

<2>杨天宏,《基督教与民国知识分子:1922年—1927年中国非基督教运动研究》,北京:人民出版社,2005年,第113、115页。

<3>唐晓峰、王帅编,《民国时期非基督教运动重要文献汇编》,第536页。

<4>同上,第535—536页。

<5>杨天宏,《基督教与民国知识分子》,第110页。

<6>同上,第118—137页。

<7>邵玉铭著,周如欢译,“廿世纪初期中国知识分子对宗教和基督教的反应”、叶嘉炽著,李云汉译,“宗教与中国民族主义——民初知识分子反教思想的学理基础”,两文均收入林治平主编,《近代中国与基督教论文集》,台北:宇宙光出版社,1981年,第145—168页,第103—144页。

<8>叶仁昌,《五四以后的反对基督教运动》,台北:久大文化,1992年;叶仁昌,《近代中国的宗教批判——非基运动的再思》,台北:雅歌出版社,1987年;林治平,《基督教与中国论集:从理念与符号谈起》,台北:宇宙光全人关怀,2018年;查时杰,《民国基督教史论文集》第七章之“民国十年代反基督教运动产生的时代背景(1922-1927)”;第八章之“早期非基运动下基督教之回应问题(1922-1923)”,台北:宇宙光出版社,1993年,第395—441页,第443—483页;吴国安,《中国基督徒对时代的回应(1919—1926):以〈生命月刊〉和〈真理周刊〉为中心的探讨》,香港:建道神学院,2000年。

<9>第一版的书名是《基督教与近代中国》,修订版书名就指出重点:《基督教与民国知识分子:1922年—1927年中国非基督教运动研究》。

<10>颜炳罡特别引用中国共产党早期青年运动领导人恽代英的话,来指责基督教在中国的罪恶:“多一个基督徒,便是多一个洋奴”、“他们无忌惮的各处办他们的甚么‘归主运动’”。颜炳罡,《心归何处:儒家与基督教在近代中国》,济南:山东人民出版社,2005年,第172页。

<11>唐晓峰、王帅编,《民国时期非基督教运动重要文献汇编》,第1—11页。

<12>杨天宏,《基督教与民国知识分子》,第151页。

<13>邵玉铭编,《二十世纪中国基督教问题》,台北:正中书局,1980年,第560—561页。

<14>杨天宏,《基督教与民国知识分子》,第387页。

<15>同上,第389页。

<16>赵紫宸,“我对于创造中国基督教会的几个意见”,载林荣洪编,《近代华人神学文献》,香港:中国神学研究院,1986年,第654页。

<17>赵紫宸,《从中国文化说到基督教》,见《赵紫宸文集》第二卷,北京:商务印书馆,2004年,第407—408页。

<18>学界的共识是赵紫宸于1940年代摆脱了以往的自由神学倾向,回归上帝的启示及耶稣的救赎。笔者的发现是,赵紫宸在这个时期写的关于基督教与中国文化的著述也非常精彩。这本1946年的小书较少受到注意,但《赵紫宸文集》的“编者按语”特别指出:“与作者早期有关基督教与中国文化关系的著述不同:本书之论不在主张基督教与中国文化间的‘通’与‘同’,却转而强调基督教之能为中国文化注入新生命之处,正在于中国文化内质中缺乏的元素却正是基督教这一超越于一切文化之上的文化独具的内涵。” 见《赵紫宸文集》第二卷,第394页。

<19>贾玉铭,“中国教会之自立问题”,载林荣洪编,《近代华人神学文献》,第662页。

<20>贾玉铭,《神道学》(上),台北:橄榄事业基金会,1996年,第3页。

<21>同上,第1页。贾玉铭在这里引用的是《中庸》第一章:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道者也,不可须臾离也,可离非道也”。

<22>贾玉铭,《神道学》(下),台北:橄榄事业基金会,1997年,第340页。

<23>王明道,“作全群的监督”,载林荣洪编,《近代华人神学文献》,第680页。

<24>林荣洪的英文博士论文也于数年后在美国出版:Wing-hung Lam, Chinese Theology in Construction (Pasadena: William Carey Library, 1983)。

<25>林荣洪,《风潮中奋起的中国教会》,香港:天道书楼,1980年,第5页。

<26>同上,第99—125页。

<27>同上,第6页。

<28>同上,第99页。

<29>同上,第123页。

<30>赵天恩,《中国教会本色化运动(1919—1927):基督教会对现代中国反基督教运动的回应》,新北:橄榄出版社,2019年,第53—54页。

<31>同上,第197页。

<32>同上,脚注58。

<33>有趣的是,他们两人在1980年代一起在香港的中国神学研究院共事,难怪林荣洪在香港出版其博士论文中文版时候,在序言中有这句话:“笔者坚守福音派的神学立场,与香港中国神学研究院的信仰宣言相同”。当时赵天恩的博士论文还没有写完,林荣洪大概已经感受到受赵天恩批评的压力。见林荣洪,《风潮中奋起的中国教会》,第6页。

<34>林荣洪,《中华神学五十年(1900—1949)》,“自序”,香港:中国神学研究院,1998年,第ix-x页。

<35>林荣洪,《中华神学五十年(1900-1949)》,第2页。

<36>同上,第215页。

<37>在之前的书中,林荣洪已经敏锐地指出我们该反思,本色神学的努力“是为着更有效传扬基督教,或借着基督教去保存传统文化的价值呢?”见林荣洪,《风潮中奋起的中国教会》,第100页。

<38>林荣洪,《中华神学五十年(1900—1949)》,第216—230页。

<39>吴雷川:“错误”、“强解”;王治心:“须……反思”;王明道:对圣经理解只限于“字面意义及依靠圣灵光照”;倪柝声:“灵意解经”;赵紫宸:“自由神学……大大削减了福音的内容”;张亦镜:“失却平衡”。同上,第232页。

<40>同上,第230—231页。

<41>同上,第231—233页。

<42>赵天恩,“中国文化基督化”,收入《薪尽火传—赵天恩牧师纪念文集》,台北:中福出版公司,2005年,第17—40页。按编者所讲,此文首先是一篇研讨会的中文讲稿(1999年),后用英文发表(2000年),再用中文出版(2001年),然后再经修订为这个版本(2005年)。然而,这本赵天恩的文集已经绝版多年,很难找到,可幸全文收录在何光沪、杨熙楠编,《汉语神学读本》,香港:道风书社,2009年,第722—734页。为方便读者,下文在引用此文章时会先标出《薪尽火传》页码,然后再标出《汉语神学读本》页码。

<43>赵天恩,“中国文化基督化”,第26/727页。

<44>赵天恩,《中国教会本色化运动》,第291页。

<45>同上,第296—297页。

<46>同上,第275页。

<47>同上,索引,第445页。

<48>同上,第348页。

<49>同上,第351、355页。

<50>林荣洪,《风潮中奋起的中国教会》,第6页。

<51>林荣洪,《中华神学五十年(1900—1949)》,第228—230页。

<52>同上,第232页。

<53>赵天恩,《中国教会本色化运动》,第44、203—204、315页。

<54>同上,第343—349页。

<55>同上,第346页。在另一篇文章中,赵天恩指出当时的基要派领袖(如王、倪二人)一方面“促进了中国教会的‘本色化’”,但同时也“滞缓了中国文化基督化的进程”。见赵天恩,“基督教在当代中国的本色化过程”,收入《薪尽火传—赵天恩牧师纪念文集》,第48—49页。

<56>赵天恩,“中国文化基督化”,第27、29/727、728页。该主张在其博士论文中已有提出,见赵天恩,《中国教会本色化运动》,第349页。

<57>赵天恩,“中国文化基督化”,第22—23/724—725页。

<58>林荣洪,《中华神学五十年(1900—1949)》,第230页。

<59>赵天恩,“中国文化基督化”,第26/727页。

<60>章力生,《本土神学批判》,香港,基道书楼,1984年。

<61>约翰·加尔文,《基督教要义》(麦种),任传龙译,美国麦种传道会,2017年,第151页。

<62> Randall C. Zachman, John Calvin as Teacher, Pastor, and Theologian: The Shape of His Writings and Thought (Grand Rapids: Baker Academic, 2006), 151, 211-212. 加尔文在其他方面如何受柏拉图影响,参本书第96—97、150—151页。

<63>“人心因他的本能多少意识到神的存在,这是无可争辩的。神亲自将某种对他威严的认识安置在所有人的心里,免得人以他的无知为借口。”(1.3.1)约翰·加尔文,《基督教要义》,钱曜诚等译,北京:三联书店,2011年,第11页。

<64> Zachman, John Calvin as Teacher, Pastor, and Theologian, 88-91.

<65>加尔文,《基督教要义》,第252页。

<66> Bruce L. Fields, Introducing Black Theology: Three Crucial Questions for the Evangelical Church (Grand Rapids: Baker Academic, 2001); Justo L. González, Mañana: Christian Theology from a Hispanic Perspective (Nashville: Abingdon, 1990).

<67>艾利克森在修订版序言中承认,“在这十年间,正如知识、政治、经济、社会等方面的快速变化,神学领域里也同样地有了许多改变;因此,《基督教神学》第一版有其修订再版的必要,以顺应这些时代的转变。……过去十年的现象之一是,……越来越多的外籍学生登记入学的现象,已经与第三世界国家基督徒的神学著作日益增加的情况并驾齐驱。”上述的“去语境化”及“再语境化”提议是因应这些变化而发出的。见艾利克森,《基督教神学》(增订本),郭俊豪、李清义译,台北:中华福音神学院,第v-vi、91-92页。

<68> “Theology is a contextual discipline. Theologians do not merely amplify, refine, defend, and deliver to the next generation a timeless, fixed orthodoxy. Rather, by speaking from within the community of faith, they seek to describe the act of faith, the God toward whom faith is directed, and the implications of our faith commitment in, for, and to a specific historical cultural context.” Stanley J. Grenz, Theology for the Community of God (Nashville: Broadman & Holman, 1994), 15.

<69> “every theology is of necessity contextual, and that a theology that claims to be universal and free of every contextual bias is simply blind to its own contextuality.” Justo L. González, Essential Theological Terms (Louisville: Westminster John Knox, 2005), 38.

<70> Dean Flemming, Contextualization in the New Testament: Patterns for Theology and Missions (Downers Grove: IVP Academic, 2005), 19-20.

<71> Ibid., 125-150.

<72> Ibid., 298.

<73> Stephen Bevans, Models of Contextual Theology (Revised and Expanded Edition) (New York: Orbis, 2002).

<74>作者认为神学的语境有四:切身经历、文化、社会位置、社会文化变迁。见Stephen Bevans, Models of Contextual Theology, 5-7。

<75> Benno van den Toren & Liz Hoare, “Evangelicals and Contextual Theology Lessons from Missiology for Theological Reflection,” in Practical Theology 8:2 (June 2015): 77-98.

<76> Stephen B. Bevans and Roger P. Schroeder, Constants in Context: A Theology of Mission for Today (Maryknoll, New York: Orbis Books, 2004). 贝万斯、施罗德,《演变中的永恒:当代宣教神学》,孙怀亮、柯博识、雷立柏译,香港:道风书社,2011年。

<77>在讨论民国时期的神学时,赵天恩至少没有否认神学的语境性,所以他说:“神学探讨的角度发生了转变,从传统的、以教会为单一处境的神学(或称为‘教会教义学’)转变为以更广泛的社会为处境的神学探究……以处境化模式来看待基督教”(见赵天恩,《中国教会本色化运动》,第209页)。他之所以承认神学必然有教会语境,因为他一直宣扬的是改革宗神学;没有改革宗教会,哪里会有改革宗神学?

<78>https://classroomofpclo.weebly.com/35506312433603926009

<79>“回顾五十年来中国教会的神学发展,我们看见一个贯串不同时期的主题:挽救国运、重建国家。教会领袖在这半世纪中经历各种挑战和冲击,他们要正视的问题是:当如何做神学工夫以致福音能救国建国?……中国教会持守这神圣的天国使命,同时承担救国重建的任务,经历了五十年的艰苦奋斗。教会如何把天国的使命和中国的使命结合一起?从本书的讨论,我们看见中国教会从上帝的话里获得信息,对时代发出宣告;同时面对时代问题的挑战,教会作出信仰上的回应。”(林荣洪,《中华神学五十年(1900—1949)》,第463、468页。)

<80>在当今美国,福音派教会领袖也明白教会需要对语境回应,才能得人如得鱼。提姆·凯勒(Tim Keller)对福音信息语境化的见解与笔者一致:“Tim Keller explains that to contextualize the gospel means ‘to resonate with yet defy the culture around you.’ Both of those things—resonate and defy—matter. He adds, ‘It means to antagonize a society’s idols while showing respect for its peoples and many of its hopes and aspirations. It means expressing the gospel in a way that is not only comprehensible but also convincing’.” 见Ed Stetzer, “Insights From Keller on Contextualizing,” ChurchLeaders, February 22, 2022. https://churchleaders.com/voices/417490-insights-from-keller-on-contextualizing.html 2022年3月1日浏览。

(作者为香港浸会大学荣休教授,现任美国洛杉矶正道福音神学院驻院学者暨伦理学资深教授)

插图1:赵紫宸,“从中国文化说到基督教”。图片来自:《赵紫宸文集》第二卷,北京:商务印书馆,2004年,封面及第395页。

插图2:《风潮中奋起的中国教会》与《中国教会本色化运动(1919—1927)》封面。图片来自https://classroomofpclo.weebly.com/35506312433603926009

插图3:加尔文,《基督教要义》(北京三联书店)封面。图片来自:https://baojiayin.com/product/5469/

插图4:《新约中的语境化》与《语境神学模式》封面。图片均来自Amazon网上书店。

此文首发于《世代》第16期(2022年春季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件([email protected])联系。

《世代》第16期的主题是“非基运动·本色化教会”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)